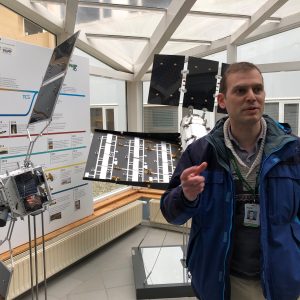

Se trata del SABIA-Mar, lo construye Invap y estudiará los ecosistemas oceánicos, ciclos del carbono y hábitats marinos para brindar información clave a la industria pesquera y sobre el cambio climático.

Por requerimiento de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), para llevar adelante el Plan Espacial Argentino, la empresa Investigaciones Aplicadas (Invap) está construyendo un nuevo satélite único en su estilo: el SABIA-Mar (Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar), concebido para la observación de la Tierra a fin de brindar información valiosa para los ámbitos científico, productivo y de toma de decisiones del mar argentino y sus costas.

“Hoy estamos en la fase de construcción del satélite, próximamente vamos a empezar a ver la integración de las partes que lo componen”, dijo el gerente general de Invap, Vicente Campeni. Y agregó: “Tendrá como objetivo, proveer información para el estudio de la productividad primaria del mar, los ecosistemas marinos, el ciclo del carbono, la dinámica de las aguas costeras, el manejo de recursos pesqueros y la calidad del agua en costas y estuarios. SABIA-Mar está compuesto por cámaras ópticas que están específicamente diseñadas para relevar ciertas características de nuestra plataforma marítima”.

SABIA-Mar es el segundo proyecto espacial orientado al estudio del mar que realiza la CONAE. El primero fue el satélite SAC-D/Aquarius, puesto en órbita en 2011, en el marco de un programa de cooperación entre la agencia espacial argentina y la NASA. Gracias a esta importante misión se lograron crear mapas de la salinidad superficial del mar a nivel global, lo cual constituyó información sin precedentes para el estudio del cambio climático del planeta. También permitió mejorar los pronósticos climáticos regionales, generar información de relevancia para el seguimiento de la dinámica de glaciares en la Antártida, seguir la evolución de huracanes en el Océano Atlántico y el derretimiento extremo de hielo superficial ocurrido en Groenlandia en 2012, entre otras observaciones importantes.

“SABIA-Mar aportará información muy valiosa sobre el mar argentino y para la gestión de los recursos pesqueros. Hoy estamos avanzando en la Revisión Crítica de Diseño de la Misión (SABIA-Mar Mission CDR), un análisis técnico multidisciplinar para consolidar el diseño y verificar que se pueda cumplir con los requisitos establecidos para la misión. Esto implica al Segmento de Vuelo constituido por la plataforma de servicios y los instrumentos/carga útil del satélite y todas sus unidades de hardware y software, al Segmento de Tierra, a cargo de la operación y comando del satélite, y al Equipo de Ciencia, que se ocupa del desarrollo de los productos derivados de la información que obtendrá el satélite”, explicó el ingeniero electrónico Nicolás Renolfi, subgerente de proyectos espaciales de Invap. Es tan importante el uso que tendrá para la actividad pesquera ilegal en nuestro mar, que el satélite podrá utilizar una cámara de alta sensibilidad capaz de observar luces nocturnas de pesqueros extranjeros no autorizados para realizar la explotación en alta mar.

El satélite llevará a bordo un conjunto de cámaras sensibles a los rangos de luz visible e infrarrojo, además de un sistema para la recolección de información de plataformas terrenas localizadas en zonas remotas y un detector de partículas de alta energía para la detección de la radiación espacial. Posibilitará el monitoreo de la región costera argentina y sudamericana con una resolución espacial de 200 metros. “La red SABIA-Mar estará formada por dos satélites, uno argentino (SABIA-Mar 1) y otro brasileño (SABIA-Mar 2), que serán fabricados por cada uno de estos países. Los satélites llevarán a cabo estudios y monitoreos de ecosistemas oceánicos, ciclos del carbono y hábitats marinos. La información recabada servirá para la industria pesquera, protección del mar argentino y el cambio climático”, sostuvo Renolfi.

Por su parte, el ingeniero mecánico de Invap, Leandro Colombano, precisó: “Es un satélite de observación del océano que volará en una órbita Leo o baja. En lugar de mirar la tierra, mira el océano, con una tecnología innovadora llamada ‘ocean color’, que a través de la observación del océano y la caracterización del color del mismo, se puede identificar especies como el fitoplacton, las micropartículas que dirigen a los cardúmenes. Y también sirve como predictor de cambios climáticos”.

“En esta misión estamos trabajando unas 250 personas entre todos los subsistemas. Estos son las diferentes partes en las que está dividido el satélite: estructura, electrónica, cableado, software, instrumental, propulsión, control térmico, etc. El aparato tendrá un sistema de propulsión química, que es una quema de combustible, que le da una capacidad de reacción rápida y ejecutar maniobras inmediatas para evitar colisionar con objetos en el espacio como meteoritos o restos de otros satélites. Hoy estamos en el inicio de la integración del satélite. Esperamos tener el lanzamiento en el año 2024″, amplió el especialista.

Y aclaró: “La vida útil de SABIA-Mar está estipulada en 5 años. A partir de allí se puede extender su trabajo, dependiendo de cómo esté la estructura, el combustible remanente y sus aparatos e instrumental. Por ejemplo, el satélite SAC-C tenía una vida útil de 5 años y duró 9. El combustible, el instrumental, y demás cuestiones está determinado para los años que va a estar operativo para esa misión. Hay que recordar que siempre hay un remanente de combustible, que son 10 litros en el caso de SABIA-Mar, llamada carga deorbit, para enviar al satélite en trayectoria a la atmósfera para que se desintegre, una vez que termina su misión a fin de que no ocupe una órbita útil o pueda causar una futura colisión con otro aparato. Así como el combustible sirve para las maniobras del aparato, la energía solar del satélite sirve para su funcionamiento general, como las cámaras ópticas, las computadoras que procesan esa información y la comunicación y bajada a la Tierra, que también es eléctrica”.

Finalmente, el experto concluyó: “En términos de cómputo o electrónica, los satélites tienen sistemas más limitados que los que encontramos en un teléfono inteligente actual, una laptop o una computadora de escritorio, que están construidos para un determinado uso de una temperatura estable y lejos de golpes o vibraciones importantes. Los componentes satelitales deben ser muy resistentes a temperaturas extremas, a golpes y a vibraciones intensas y sonidos fuertes, además de cargas de radiación altas. El satélite es probado en ambientes muy hostiles antes de llegar al espacio y luego en él también está bajo mucho estrés”.

Con el sueño de tener otra vez un satélite “Industria Argentina”, Invap se muestra orgullosa por la tarea de sus científicos. “Estamos pudiendo tener todas las áreas de negocios activas, con una proyección de varios años de contratos”, indicó Campeni, quien contó que a veces aparece el nombre Invap por la firma de un contrato, pero en realidad el que vende es el país. “Los logros se hacen a nivel país, no son sólo de la empresa por sí misma, son muchas las instituciones que contribuyen a que la presencia argentina pueda estar en el mundo y ser reconocida y elogiada”, cerró el CEO de Invap.

Con el sueño de tener otra vez un satélite “Industria Argentina”, Invap se muestra orgullosa por la tarea de sus científicos. “Estamos pudiendo tener todas las áreas de negocios activas, con una proyección de varios años de contratos”, indicó Campeni, quien contó que a veces aparece el nombre Invap por la firma de un contrato, pero en realidad el que vende es el país. “Los logros se hacen a nivel país, no son sólo de la empresa por sí misma, son muchas las instituciones que contribuyen a que la presencia argentina pueda estar en el mundo y ser reconocida y elogiada”, cerró el CEO de Invap.

Actualmente esta misión espacial argentina se encuentra en fase de construcción, con la participación de instituciones públicas y empresas del sistema científico y técnico nacional, como INVAP, principal contratista, VENG, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Universidad de La Plata (UNLP) y Ascentio, entre otros.

Fuente: Infobae (www.infobae.com)

Foto: Infobae / Invap