Por SINC

Por SINC

Un estudio liderado por la Universidad de Oviedo identifica las posibles claves genómicas de la inmortalidad de ‘Turritopsis dohrnii’ y los mecanismos generales que permiten su continuo rejuvenecimiento. El trabajo no persigue lograr estrategias para la inmortalidad humana, sino entender los mecanismos para dar respuesta a enfermedades asociadas al envejecimiento.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Oviedo, dirigido por el investigador Carlos López-Otín, ha logrado descifrar el genoma de la medusa inmortal, Turritopsis dohrnii, y ha definido diversas claves genómicas que contribuyen a extender su longevidad hasta el punto de evitar su muerte. El estudio se publica en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

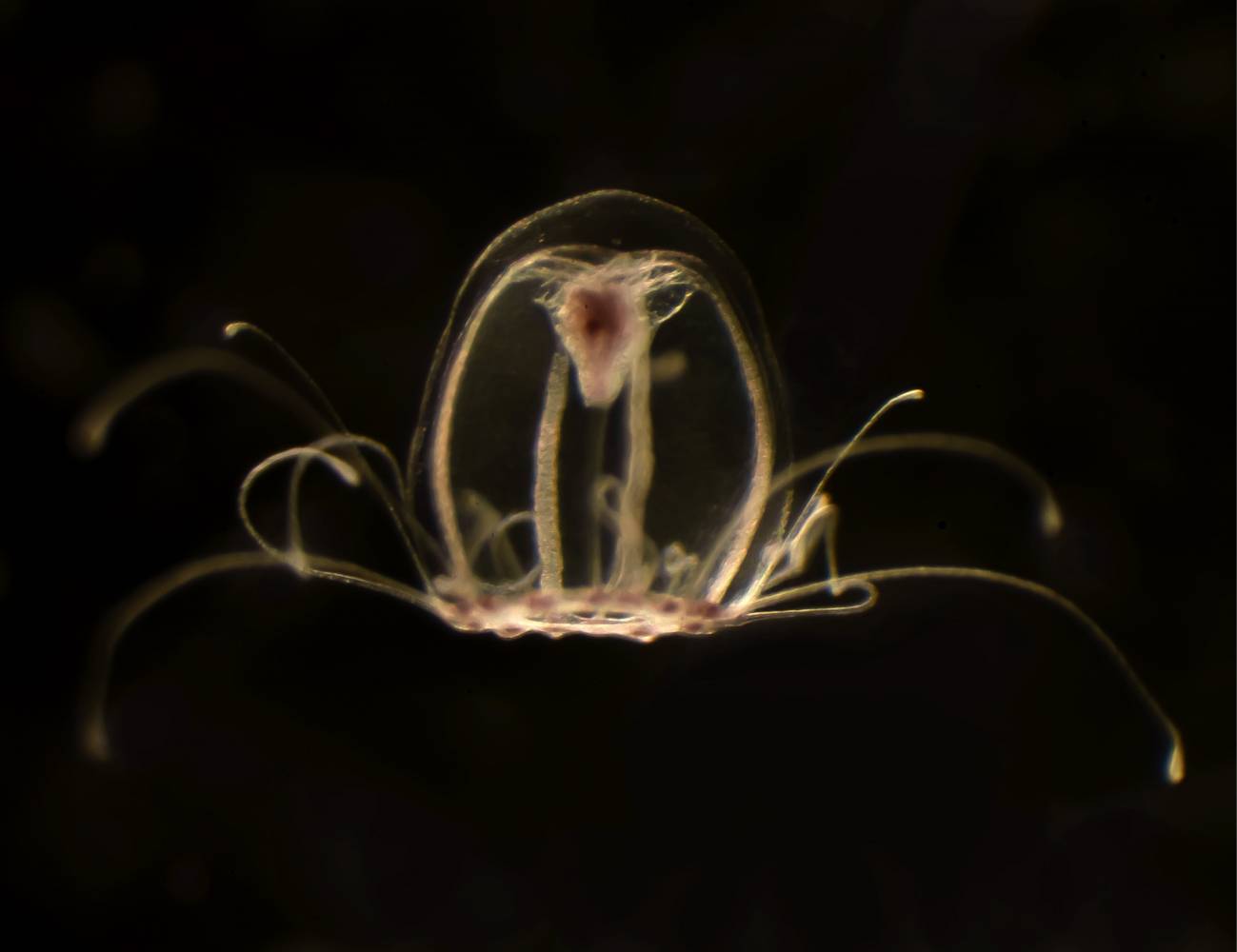

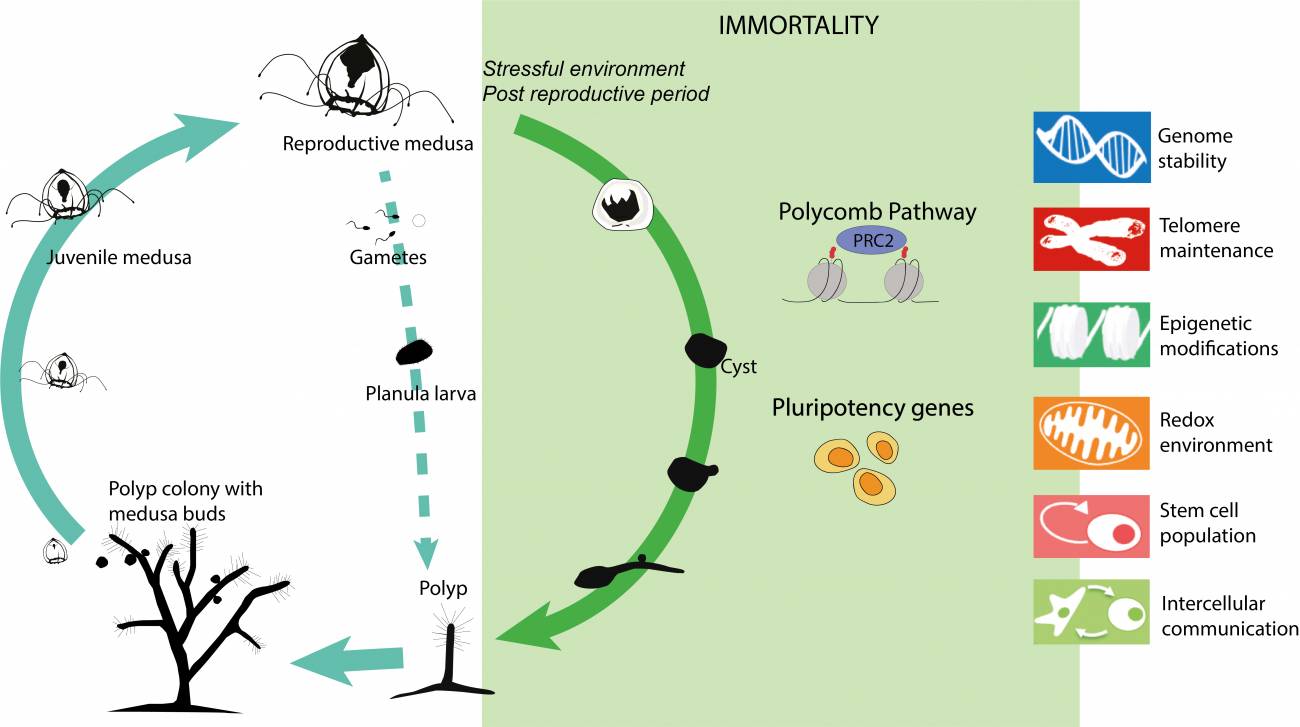

Esta diminuta medusa, de tan solo unos pocos milímetros de longitud, tiene la asombrosa capacidad de revertir la dirección de su ciclo vital hacia un estadio anterior asexual llamado pólipo. La inmensa mayoría de los seres vivos, tras la etapa reproductiva, avanzan en un proceso característico de envejecimiento celular y tisular que culmina con la muerte del organismo. Sin embargo, T. dohrnii tiene la facultad de escoger otro camino: revertir su ciclo vital y rejuvenecer.

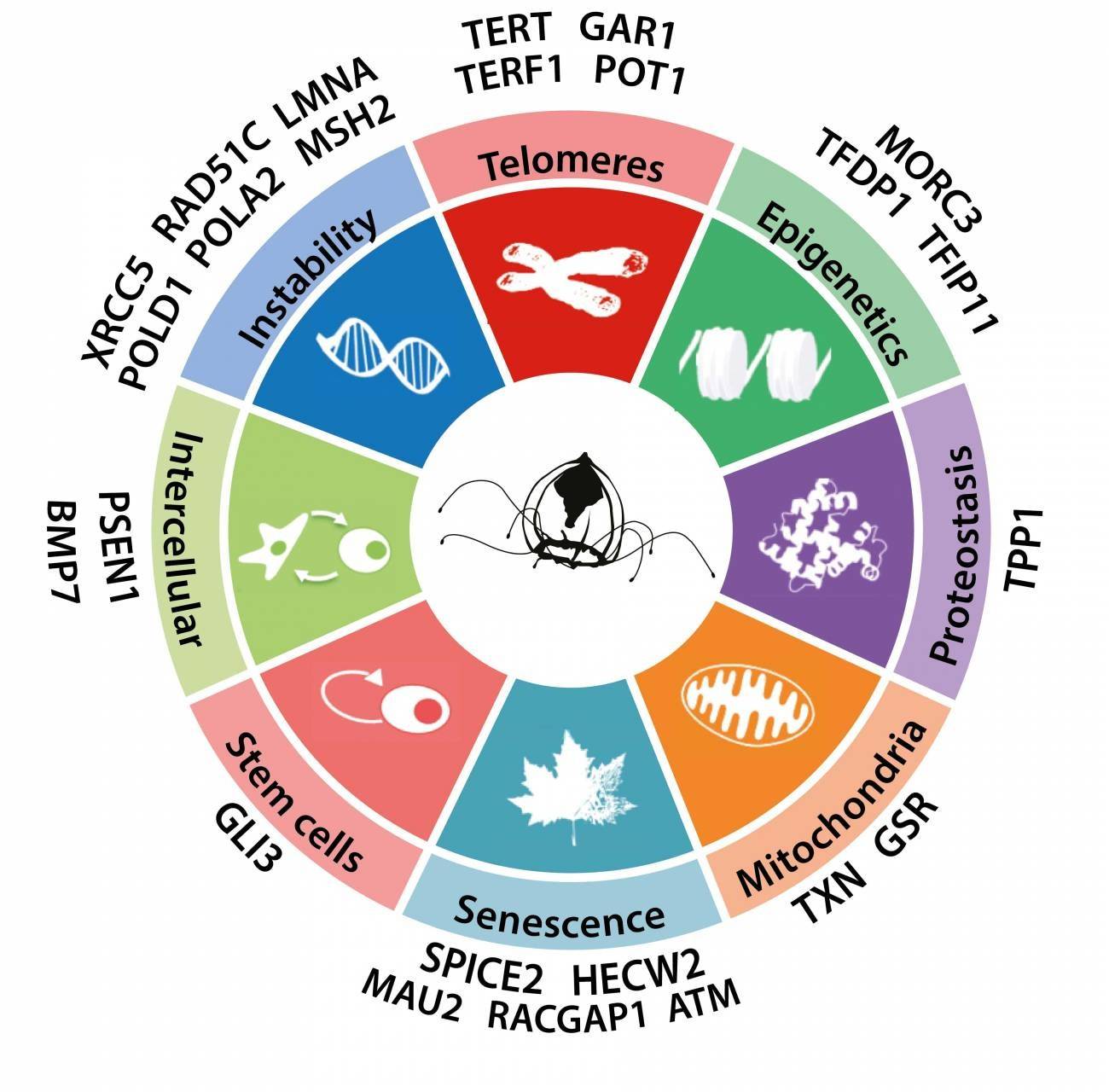

La secuenciación del genoma de Turritopsis dohrnii, junto con el de su hermana mortal Turritopsis rubra, y el uso de herramientas bioinformáticas y de genómica comparativa han permitido a los investigadores identificar genes amplificados o con variantes diferenciales características de la medusa inmortal.

Estos genes están asociados con la replicación y la reparación del ADN, el mantenimiento de los telómeros, la renovación de la población de células madre, la comunicación intercelular y la reducción del ambiente celular oxidativo. Todos ellos afectan a procesos que en humanos se han asociado con la longevidad y el envejecimiento saludable.

Rejuvenecimiento cíclico de la medusa

Además, el estudio exhaustivo de los cambios en la expresión génica durante el proceso de rejuvenecimiento en esta medusa inmortal ha permitido descubrir señales de silenciamiento de genes mediadas por la denominada ruta “Polycomb” y el aumento de la expresión de genes relacionados con la vía de pluripotencia celular.

Ambos procesos son necesarios para que células especializadas puedan desdiferenciarse y ser capaces de convertirse en cualquier tipo de célula, formando así el nuevo organismo. Estos resultados sugieren que estas dos rutas bioquímicas son mediadoras fundamentales del rejuvenecimiento cíclico de esta medusa.

En este sentido, Maria Pascual-Torner, investigadora postdoctoral del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo y primera autora del artículo junto con Dido Carrero, señala que más que existir una clave única de rejuvenecimiento e inmortalidad, “los diversos mecanismos encontrados en nuestro trabajo actuarían de forma sinérgica como un todo, orquestando así el proceso para asegurar el éxito de rejuvenecimiento de la medusa inmortal”.

Finalmente, López-Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la universidad asturiana, indica que este trabajo “no persigue la búsqueda de estrategias para lograr los sueños de inmortalidad humana que algunos anuncian, sino entender las claves y los límites de la fascinante plasticidad celular que permite que algunos organismos sean capaces de viajar atrás en el tiempo. De este conocimiento esperamos encontrar mejores respuestas frente a las numerosas enfermedades asociadas al envejecimiento que hoy nos abruman”.

Referencia: López-Otín, C. et al. “Comparative genomics of mortal and immortal cnidarians unveil novel keys behind rejuvenation”. Proceedings of the National Academy of Sciences.

Fuente: SINC.

POR María Ximena Perez para

POR María Ximena Perez para