Por SINC.

Por SINC.

Investigadores de las universidades de Valladolid y Viena han encontrado en la Biblioteca Nacional de España una comedia desconocida de Lope de Vega titulada La francesa Laura. Las herramientas informáticas de reconocimiento y transcripción de texto han sido esenciales para el hallazgo.

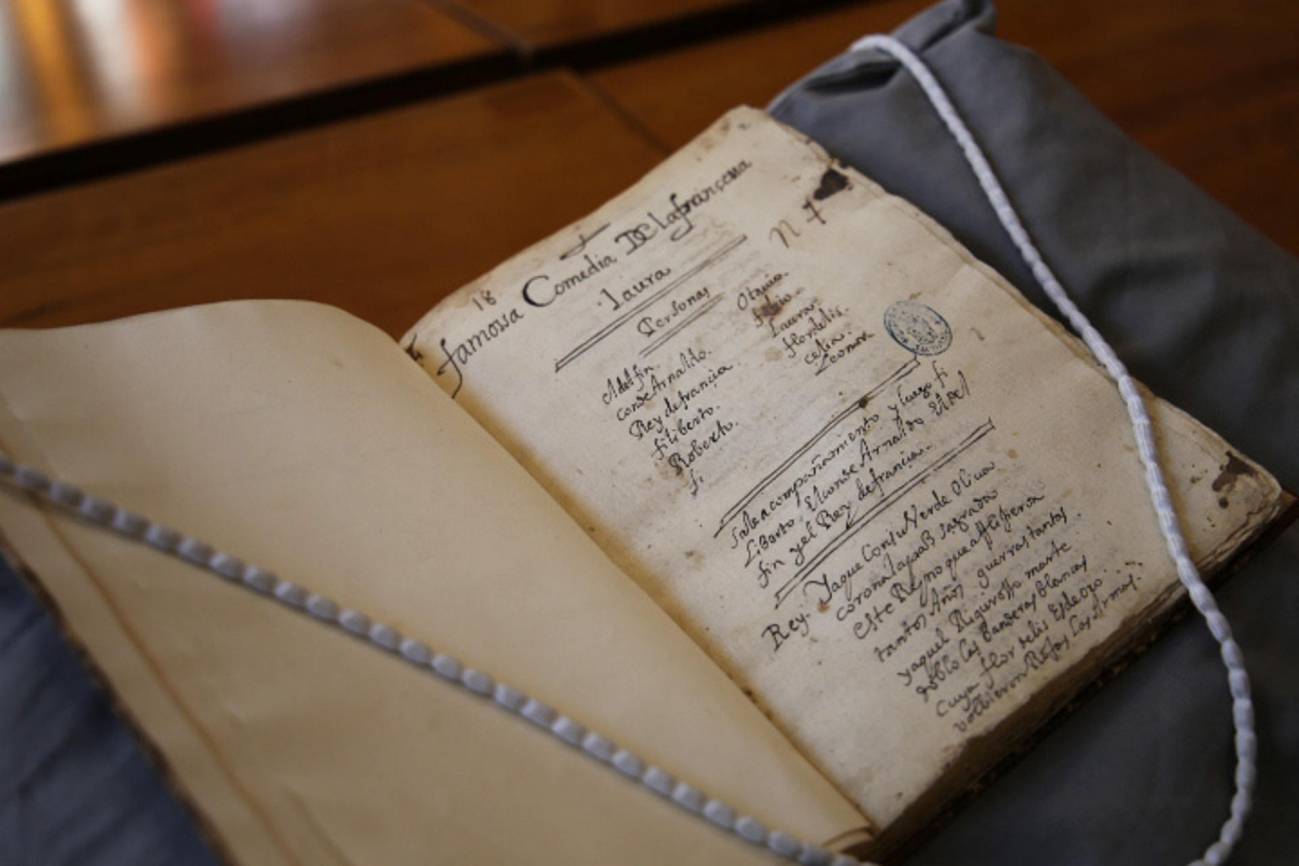

El catedrático Germán Vega García-Luengos de la Universidad de Valladolid y el investigador Álvaro Cuéllar de la Universidad de Viena han identificado en el fondo de manuscritos de la Biblioteca Nacional de España (BNE) una nueva comedia de Lope de Vega. Se titula La francesa Laura y fue escrita pocos años antes de la muerte del escritor.

Para su detección ha sido esencial la utilización de herramientas informáticas, cuyos resultados han sido totalmente respaldados por los análisis filológicos. Los resultados de la investigación acaban de ver la luz en el Anuario Lope de Vega, revista de referencia en los estudios sobre este autor.

El descubrimiento ha sido posible gracias a la colaboración de las dos universidades europeas, la BNE, el proyecto Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro (ETSO, con 150 colaboradores dedicados a la aplicación de análisis informáticos a la literatura teatral de ese periodo), el grupo PROLOPE de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la plataforma Transkribus que ha facilitado la preparación de los materiales necesarios para el análisis.

En los últimos años la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta de gran rendimiento en numerosas tareas e investigaciones. La investigación histórico-filológica también está aprovechando sus posibilidades, como ha ocurrido en el caso del descubrimiento de La francesa Laura, una obra teatral desconocida de Lope de Vega (1562-1635) tras una intensa labor que aúna el empleo de técnicas informáticas avanzadas con la investigación filológica tradicional.

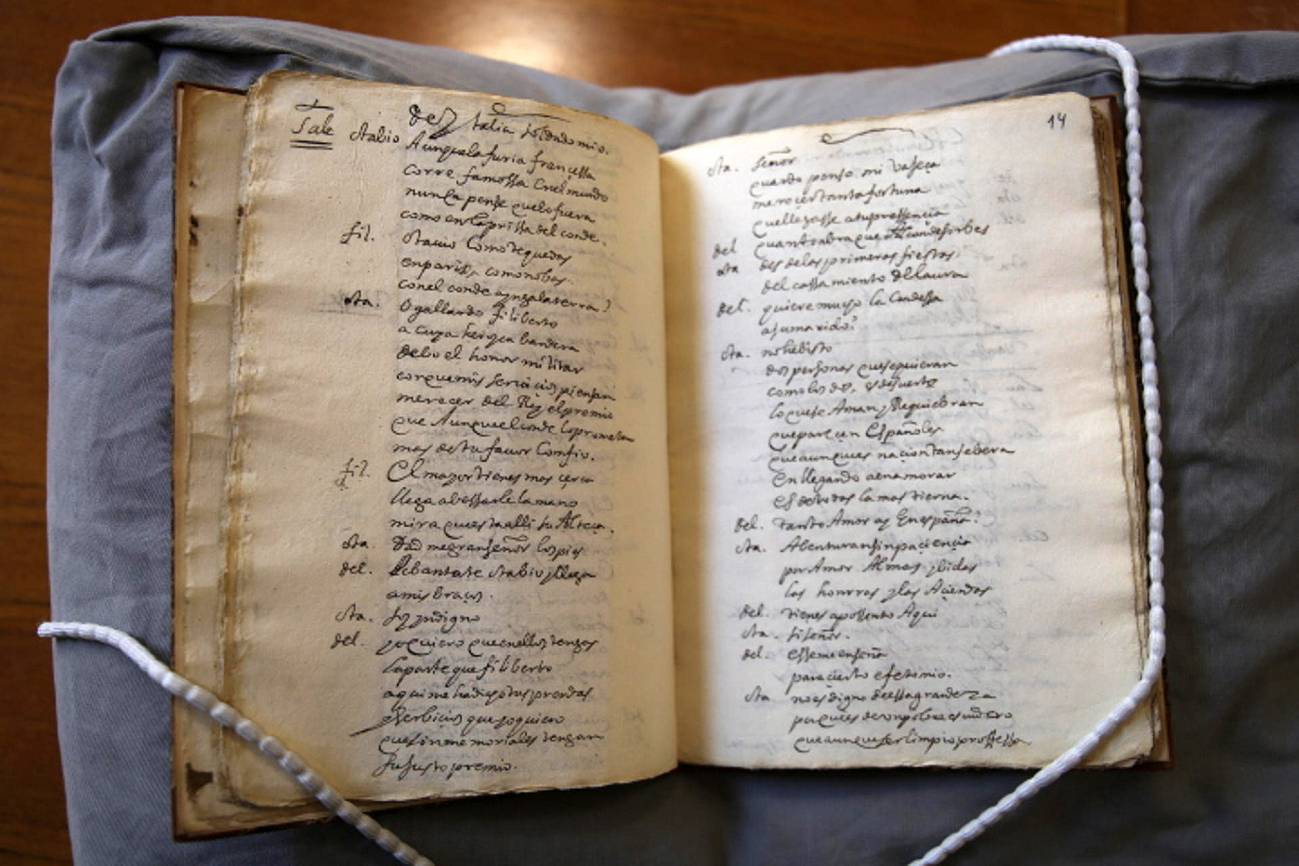

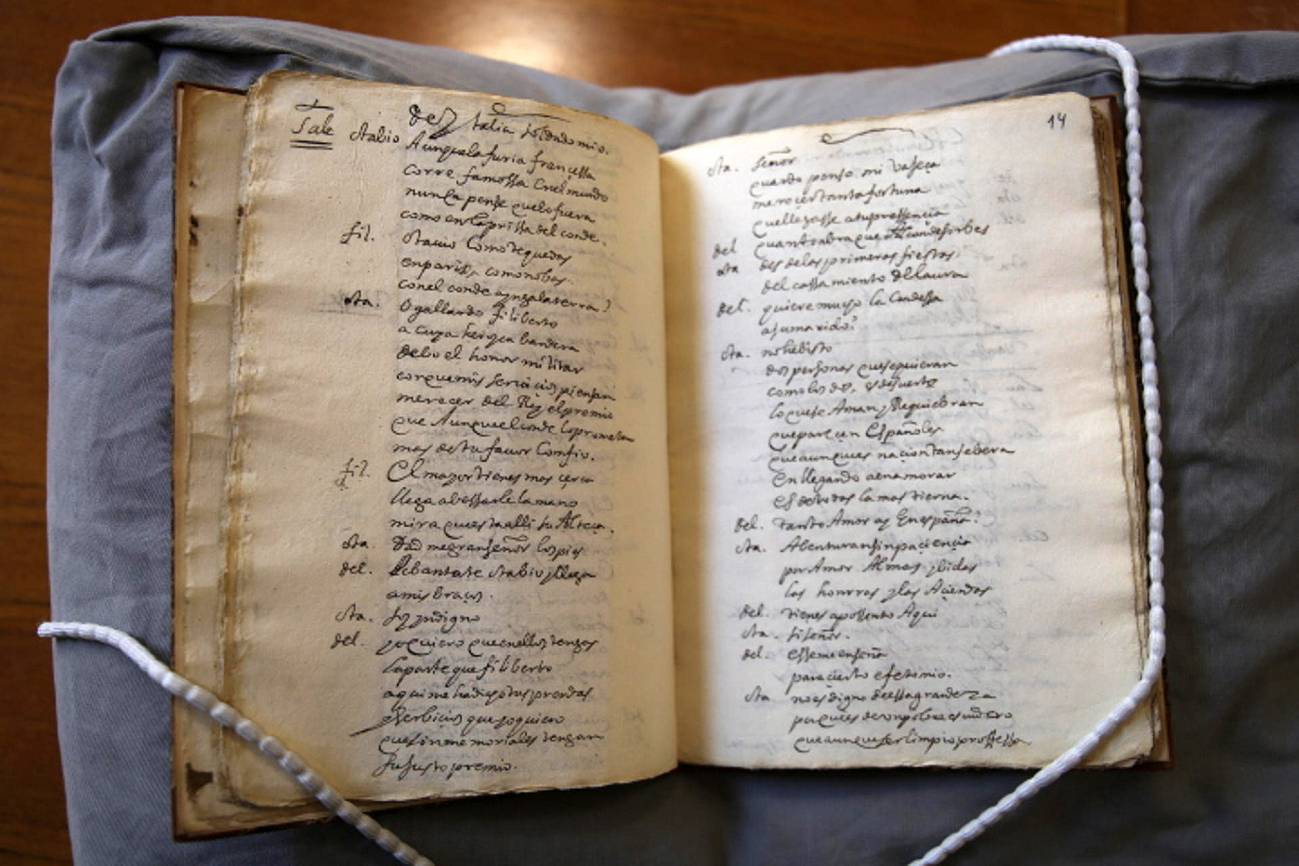

El empleo de la IA ha sido crucial para relacionar a Lope de Vega con esta obra conservada anónima en un manuscrito de fines del siglo XVII, muchos años después de muerto el escritor, que se conserva en la BNE. En primer lugar, la obra fue transcrita automáticamente empleando técnicas de IA a través de la herramienta Transkribus.

Gracias a ella, se pueden transcribir con precisión manuscritos antiguos con un alto grado de precisión, algo imposible hasta hace unos pocos años.

Aprendizaje automático de manuscritos

Para ello, tiene que ser entrenada mediante el suministro de manuscritos y su correspondiente transcripción (en este caso, fueron necesarios unos 3 millones de palabras correctamente identificadas) hasta que llega a un punto en el que la máquina tiene lo suficiente para reconocer las letras y las palabras de forma autónoma. A partir de este momento, se puede aplicar a los documentos manuscritos que se quieran transcribir.

En esta ocasión fueron procesadas unas 1.300 obras teatrales del Siglo de Oro (tanto impresas como manuscritas) que quedaron transcritas en apenas unas horas, en lugar de los años de intenso trabajo que hubiera tardado un equipo de investigación tradicional. El resultado de estas transcripciones no es perfecto, pero sirve para el siguiente paso en el que la IA se vuelca en la atribución autoral de este texto a su legítimo autor.

Entre todas las comedias transcritas automáticamente, La francesa Laura se clasificó como escrita por Lope de Vega, en toda su extensión. Es decir, los usos léxicos de la obra se alineaban con los suyos estrechamente, y no lo hacían con los otros 350 dramaturgos de la época con los que se contaba en el estudio.

La IA, por tanto, ha sido indispensable para, por una parte, transcribir automáticamente cientos de obras teatrales y por otra, encontrar una que se alineaba con los usos escriturales de Lope de Vega.

Además, los investigadores han emprendido una labor intensa de investigación en torno a La francesa Laura para determinar si podía ser en verdad una comedia del insigne dramaturgo, esta vez con recursos tradicionales de la investigación filológica.

Entre esas pruebas, destaca el estudio de la versificación (cómo Lope usaba habitualmente la métrica en sus obras), la ortología (cómo pronunciaba las palabras y empleaba diptongos, hiatos o sinalefas), y muy especialmente el estudio de ecos lopescos, es decir, la coincidencia tanto en ideas, asuntos y motivos como en estructuras léxicas concretas entre nuestra obra y otros textos del dramaturgo cercanos al tiempo de su escritura.

Una comedia con gran fuerza dramática

“Todo indica que estamos ante una nueva comedia genuina del dramaturgo de la que no teníamos noticia hasta ahora, compuesta en la última etapa de su vida”, señalan los investigadores, que también consideran La francesa Laura como una obra teatral notable, con una fuerza dramática esperable de un Lope de Vega maduro.

La trama transcurre en Francia y gira en torno a Laura, hija del Duque de Bretaña y casada con el conde Arnaldo. El Delfín, heredero al trono de Francia, se encapricha de ella y se dispone a cortejarla a toda costa.

La protagonista se resiste a los envites del príncipe y a las sospechas de su marido quien, en un ataque de celos y por el temor a la pública deshonra, intenta incluso acabar con la vida de su mujer mediante un potente veneno. Finalmente, queda probada la integridad de Laura y se restituye la felicidad en la pareja.

Con estudios como este, la IA se revela como una aliada para la disciplina histórico-filológica, para la resolución de problemas y la optimización de procesos, permitiendo descubrir obras inéditas como La francesa Laura. Queda a cargo de los próximos lectores y estudiosos seguir indagando en esta comedia, accesible a todos desde la Biblioteca Digital Hispánica de la BNE.

Referencia:

Álvaro Cuellar, Germán Vega García-Luengos. «La Francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». Anuario Lope de Vega.

POR María Ximena Perez para

POR María Ximena Perez para