Si sos fotógrafo principiante, profesional o simplemente fan de la fotografía animate a participar del concurso nacional Ciencia en Foco, Tecnología en Foco.

Hasta el 6 de agosto se encuentra abierta la inscripción a la octava edición del concurso nacional de fotografía sobre temática científica y tecnológica «Ciencia en Foco, Tecnología en Foco». El certamen invita a descubrir, mediante la fotografía, el desarrollo de la ciencia y la tecnología Argentina y propiciar que la comunidad académica, científica, artística y el público amante de la disciplina, documenten de manera creativa los universos relacionados a la ciencia, la tecnología y la innovación. Las inscripciones se realizan en el sitio web: www.concursofotociencia.gob.ar.

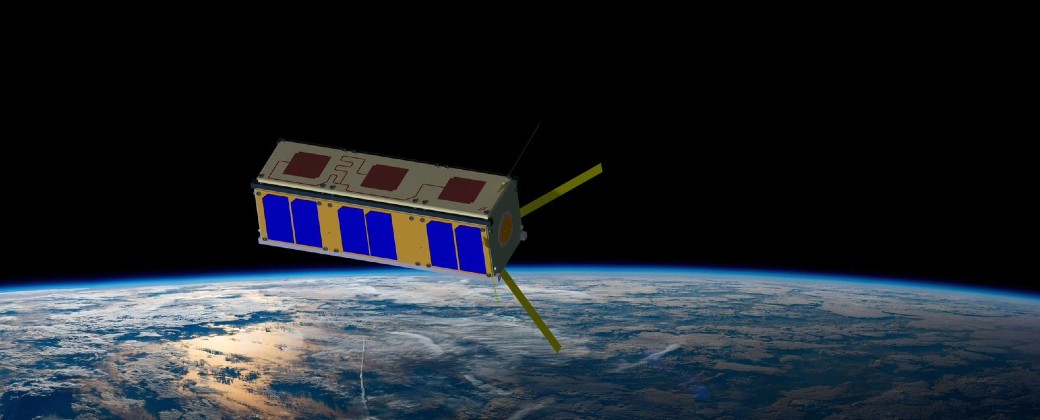

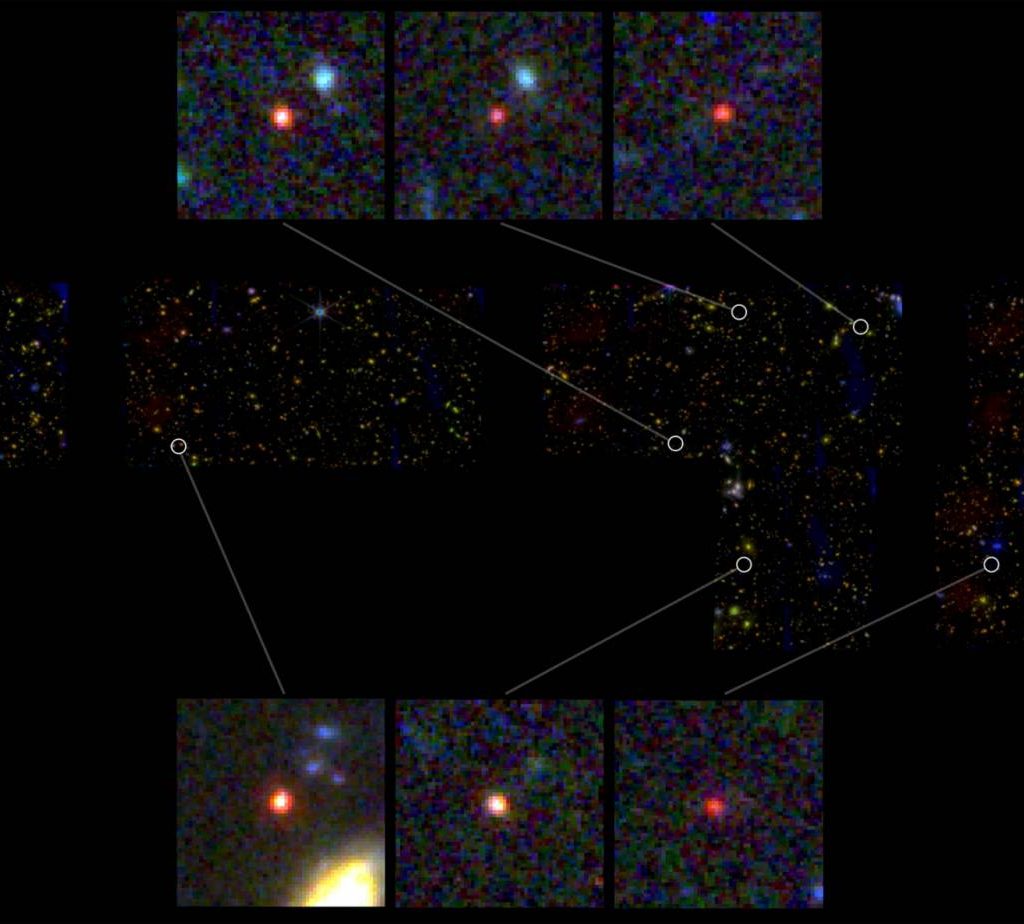

El concurso está dirigido a personas mayores de 18 años de nacionalidad argentina o residentes en el país; profesionales y aficionadas de la fotografía; artistas; estudiantes; empresas; investigadoras e investigadores de instituciones del sistema científico tecnológico y académico nacional; y organizaciones sin fines de lucro. Las imágenes a presentar deberán estar relacionadas con la investigación científica, sus aplicaciones tecnológicas e industriales en Argentina, y reflejar como objeto de estudio, las personas que las realizan, sus instrumentos e instalaciones o las tecnologías resultantes del avance científico.

Las obras deberán ser presentadas en el marco de las siguientes categorías: “Más allá de nuestros ojos” para las imágenes que hayan sido obtenidas a través de equipamiento científico especial; “A simple vista” para aquellas que hayan sido obtenidas por simple observación; “Bajo el agua”, que abarca las imágenes que hayan sido obtenidas en aguas continentales y/o del Mar Argentino y que reflejen estos ambientes acuáticos; “Hitos de la ciencia y la tecnología en democracia” para aquellas que muestren acontecimientos relevantes de la ciencia y la tecnología Argentina desde 1983 a la actualidad; “Tecnología en acción” que comprende a las imágenes que muestren la vinculación y transferencia tecnológica y social de los científicos del CONICET; “Miradas del bosque” para las imágenes que muestren ecosistemas boscosos donde se aprecie el paisaje, su conservación y los detalles de la amplia biodiversidad que se encuentra en estos entornos naturales; y “Aves y sus ambientes” para aquellas que destaquen la interacción de las aves en sus ambientes naturales. Además, cada obra deberá estar acompañada de un epígrafe técnico y uno de divulgación con la finalidad de complementar la información de lo retratado.

Cada participante podrá presentar hasta un máximo de cinco fotos o hasta dos series de tres fotografías. La técnica a utilizar queda a libre elección de quienes participen. Las obras pueden ser en blanco y negro, monocromo, o color. Asimismo, serán admitidas las producciones tipo collage (o composición de fotos). Las fotografías individuales serán admisibles en formato 4:3, 16:9 o 3:2, mientras que las seriadas deberán ser presentadas en 4:3, 16:9 o 1:1. Se sugiere que las imágenes tengan una definición igual o superior a los 300dpi. El archivo a cargar en la plataforma deberá tener la extensión JPG/JPEG y no superar los 10 MB.

Las fotos ganadoras recibirán distinciones a razón de cuatro premios monetarios de entre $50.000 y $150.000 y una mención especial dentro de las categorías históricas “Más allá de nuestros ojos”, “A simple vista” y “Bajo el agua”, mientras que en la categoría “Hitos de la ciencia y la tecnología en democracia” se otorgarán dos premios monetarios y una mención especial. Además, se acordó con las instituciones que apoyan el certamen la inclusión de categorías especiales en las que cada una otorgará distinciones particulares. En tal sentido, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) asignará un premio de $100.000 y dos menciones en la categoría “Tecnología en acción”; el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) entregará una distinción de $50.000 y dos menciones especiales en la categoría “Miradas del Bosque”; y la Asociación Ornitológica del Plata – Aves Argentinas, otorgará una beca completa para su curso virtual de iniciación a la observación de aves y un kit de productos propios. Adicionalmente, la Fundación Argentina de Nanotecnología asignará una distinción de $50.000 y dos de $10.000 a las fotografías destacadas en la categoría “Más allá de nuestros ojos”. Por su parte, el Fondo Nacional de las Artes ofrecerá un premio de $150.000 y dos menciones especiales a las fotografías realizadas por artistas participantes en cualquiera de las categorías. Finalmente, desde el concurso se organizará una votación pública en el marco de las categorías históricas en la que la foto más votada recibirá una mención especial.

Este Concurso Nacional de Fotografía sobre temática científica y tecnológica «Ciencia en Foco, Tecnología en Foco» es una iniciativa de la Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Más información, bases y condiciones y plataforma de inscripción accesibles en el sitio web del concurso. Para consultas enviar un correo electrónico a: concursofotociencia@mincyt.gob.ar.

Por

Por

POR María Ximena Perez para

POR María Ximena Perez para