Por Elena Sanz para SINC.

Por Elena Sanz para SINC.

Varios expertos se han expedido sobre los últimos estudios de consumo de alcohol y su impacto en la salud, ya que cada vez más gente cree que tiene algún beneficio, cuando no es real.

Son las 9 de la mañana, y el laboratorio está en absoluto silencio. Rudolph Schutte prepara una solución de etanol al 70 % para desinfectar los equipos cuando, de buenas a primeras, levanta la vista de los instrumentos y suelta una sonora carcajada. “Es asombroso, absolutamente increíble, que consumamos por diversión la misma sustancia que usamos para matar bacterias y virus”, dice para sus adentros este experto en fisiología cardiovascular y epidemiología de la Universidad Anglia Riskun (Reino Unido).

La anécdota nos la cuenta al preguntarle por sus últimos estudios acerca de los efectos del consumo de alcohol sobre la salud y los mitos acerca de la protección cardiovascular entorno a esta sustancia. “El gel hidroalcohólico que empleamos desde que empezó la pandemia de covid-19 para desinfectar las manos es precisamente eso, alcohol, etanol”, puntualiza. Y ese etanol no solo destruye microorganismos: destruye en general a las células. “Está claro que nos han tenido que lavar muy bien el cerebro para que nos hayamos creído que consumir alcohol podría tener algún beneficio para la salud, ¿no le parece?”, continúa.

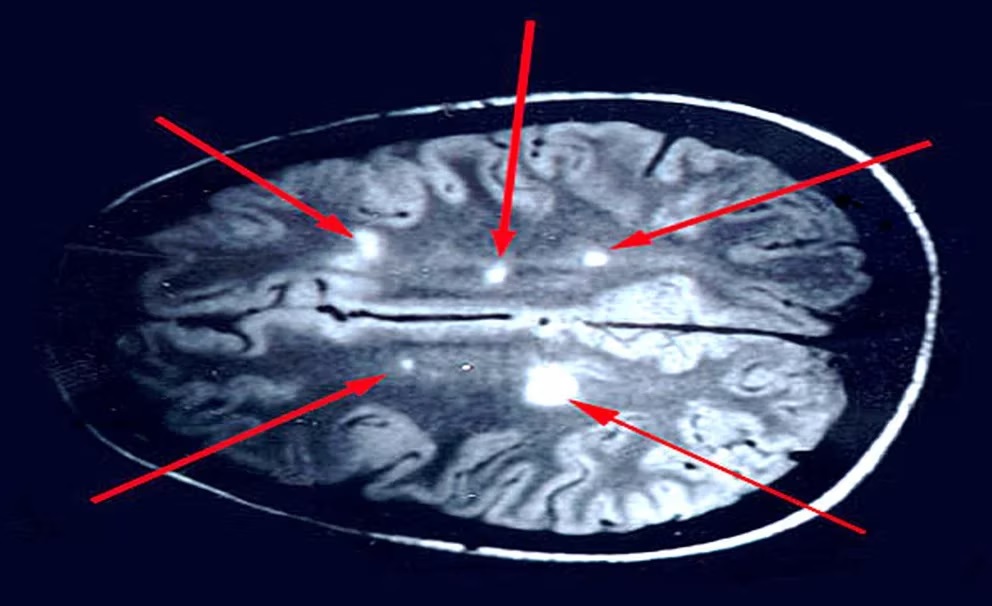

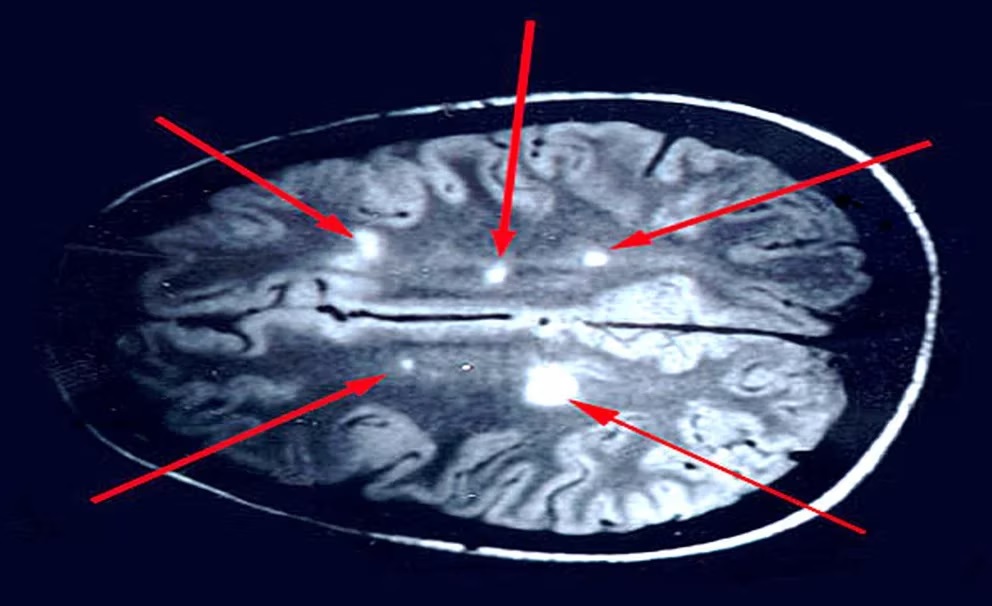

No le faltan razones para estar asombrado. Para empezar, porque el alcohol se relaciona de manera causal con más de 200 enfermedades y con 6 tipos de cáncer. Pero también porque, a escala global, es el tercer factor de riesgo relacionado con los estilos de vida con mayor carga de enfermedad. Y sin embargo, la última encuesta de consumo de drogas realizada en España por el Ministerio de Sanidad indica que cada vez más gente cree que beber alcohol es saludable o forma parte de una dieta equilibrada.

Uno de los motivos por los que hasta ahora los estudios arrojaban datos confusos sobre los verdaderos efectos del alcohol, opina Schutte, es que las comparaciones se hacían entre abstemios y bebedores. “Eso suponía un problema, porque un largo porcentaje de abstemios lo es por problemas de salud, lo que implica que en realidad son un grupo de alto riesgo, y no un adecuado grupo de control”, aclara. La buena noticia es que este aspecto de los estudios ha cambiado y se suele calcular el riesgo (o beneficio) del consumo de alcohol comparando a los bebedores ocasionales con los consumidores moderados. “Y ahí ya se está viendo claramente que la relación entre consumo de alcohol y salud es lineal”, avanza Schutte.

Otra mala praxis que enmascaraba el perjuicio que supone el consumo de alcohol era mezclar todo tipo de bebidas alcohólicas en los estudios epidemiológicos. “Se ha hecho aun sabiendo que el efecto perjudicial del vino es mucho menor que el de la cerveza y otra bebidas espiritosas”, lamenta el investigador, que no es nada partidario de meterlas a todas en el mismo saco.

A esto se le suma que, en lo que a salud cardiovascular se refiere, hasta hace poco el foco de atención se centraba en los efectos de la bebida sobre la incidencia de enfermedades de las arterias coronarias y de infarto de miocardio. Si se amplía a otras patologías vasculares, los posibles efectos protectores del alcohol desaparecen.

“Existe una asociación favorable entre el alcohol procedente del consumo de vino y la salud coronaria, que por cierto aún no sé explicar, quizás se deba al popular el revesratol”, apunta el científico. “Pero el consumo de otras bebidas alcohólicas tiene el efecto contario: hace que aumenten las cardiopatías”.

La conclusión de Schutte es rotunda: la cantidad recomendada de alcohol debería ser cero. “Mis investigaciones indican que incluso una o dos pintas de cerveza al día pueden perjudicar a la salud”, justifica en alusión al estudio que acaba de publicar en la revista científica Journal of Hyperthension basado en el seguimiento a 500.000 pacientes durante siete años.

Rosario Ortolá, investigadora en el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, es de la misma opinión. “Venimos de unos años de mensajes confusos a la población basados en algunos estudios epidemiológicos que afirmaban que beber una o dos bebidas alcohólicas al día mejoraba la salud cardiovascular, incluso se empezó a recomendar una copita de vino diaria como hábito saludable, pero los estudios tenían déficits metodológicos importantes”, corrobora. En efecto, una vez que se han corregido, hemos visto que el consumo de alcohol es dañino incluso en cantidades pequeñas.

“Lo que decimos en Salud Pública ahora mismo es que no hay evidencia científica alguna de que para mejorar la salud haya que recomendar beber alcohol y que, aunque los riesgos de beber un vaso de alcohol al día son ínfimos, está demostrado que aumenta riesgo de cáncer, mama, colon y estómago”. Razones de sobra, subraya, para que sea mejor evitarlo. “No consumir alcohol, y si se consume, cuanto menos mejor: ese es el mensaje”, resume. Aunque es consciente de que la misión de la Salud Púbica nos es prohibir sino informar sobre los riesgos “para que cada persona tome una decisión con conocimiento de causa”.

Ortolá es partidaria de desterrar la expresión “consumo moderado” y reemplazarla por “consumo de bajo riesgo”. “Es lo que se está empezando a hacer en los círculos epidemiológicos, y esa nueva terminología implica que asumimos que el riesgo cero no existe cuando consumimos alcohol”, matiza.

¿Y el resveratrol? ¿Ha dejado de ser la panacea este polifenol, antioxidante natural, presente en los arándanos, la uva y el vino tinto? Pues no está tan claro y, aunque lo fuera, “querer consumir este polifenol antioxidante tan potente nunca puede ser una justificación para beber alcohol, porque está presente también en muchas frutas”.

Puesta a desterrar mitos, Ortolá también pone en duda que los beneficios del vino sean tan distintos a las del resto de bebidas. “Posiblemente es una ilusión óptica, una mala interpretación de los datos: obviamos que las personas que consumen vino suelen tener mayor nivel socioeconómico, siguen dietas más saludables y practican más ejercicio físico”.

Maira Bes Rastrollo, profesora de medicina preventiva y salud pública en la Universidad de Navarra, incorpora algunos matices. “Aunque como experta en salud pública soy partidaria del alcohol cero, basándonos estrictamente en las evidencias no podemos simplificar tanto el mensaje”. Está claro que no se debe fomentar que quien no consume alcohol empiece a hacerlo. Pero, ¿qué pasa con las personas que ya beben y quieren seguir haciéndolo? “Pues todo depende de la edad: en menores de 30 años, la tolerancia con el alcohol debe ser cero, ninguna persona debería beber; pero a partir de los 40 la cosa cambia un poco”, le explica a SINC.

Lo hace poniendo sobre la mesa datos del último informe sobre la Carga Mundial de las Enfermedades (Global Burden of Disease, en inglés), publicados por la revista The Lancet hace pocos meses. Los análisis indican que el 59,1 % de los adultos jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 39 años están consumiendo cantidades de alcohol que ponen en riesgo su salud. Y si nos fijamos solo en los hombres se eleva hasta el 76,7 %. Preocupante, no cabe duda.

Sin embargo, y aquí viene la polémica, los datos indican también que a partir de los cuarenta “un consumo muy, muy moderado puede tener cierto efecto protector frente a enfermedades cardiovasculares y diabetes”. En esos casos, en lugar de indicarle al paciente tajantemente “deje usted de beber”, se le puede recomendar “mantener un consumo muy moderado, optando preferentemente por vino tinto, sin llegar jamás a emborracharse, repartido a lo largo de toda la semana y acompañando siempre a las comidas”, relata la investigadora. Es decir, lo que los expertos denominan un patrón mediterráneo del consumo de alcohol.

Bes está implicada en un proyecto llamado Nameti que aspira a ser el primer estudio en medir de manera objetiva la influencia que la bebida tiene en nuestro organismo, con un ensayo aleatorizado y sin influencia de la industria. Para despejar las dudas sobre los efectos del alcohol de una vez por todas.

Sea cual sea el resultado, si algo tiene claro Maira Bes es que “si alguien bebe mucho alcohol, la recomendación será siempre que disminuya el consumo, aunque cuánto exactamente dependerá de su edad”. Pero “bajo ningún concepto los expertos en salud podemos recomendarle a un paciente que empiece a beber como medida protectora, eso es una aberración”, insiste la investigadora navarra.

Esto se explica no solo por las implicaciones fisiológicas directas, sino porque el alcohol dispara el riesgo de accidentes de tráfico, pérdida de autocontrol y depresión. Además de que se le atribuyen el 22 % de las muertes con violencia interpersonal, aumenta el riesgo de contraer tuberculosis y sida.

Parecen motivos de sobra para que la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) reclame que se obligue por ley a incorporar en las bebidas alcohólicas un etiquetado con información nutricional y advertencias sobre los daños que produce el consumo de alcohol, de forma similar a lo establecido con los envases de tabaco, como ya han hecho varios países europeos.