La realización del estudio combinó un trabajo interdisciplinario entre investigadores en salud mental y neurocirujanos para ofrecer esta alternativa terapéutica dirigida a los pacientes con trastornos depresivos graves.

Un nuevo estudio publicado por un equipo científico del instituto de investigación del Hospital Sant Creu i Pau de Barcelona en la revista The Journal of Clinical Psychiatry, demostró que la estimulación cerebral profunda del giro subcalloso cingulado es efectiva en el largo plazo en pacientes con depresión resistente a los tratamientos convencionales.

La depresión, cuyos síntomas se calcula que pueden alcanzar a casi 300.000.000 de personas en todo el mundo, es una de las principales causas médicas de discapacidad. Generalmente, los tratamientos convencionales tienen éxito, sin embargo se estima que para entre un 15 y un 20 por ciento de los pacientes no son suficientes ya que esta enfermedad continúa evolucionando hasta su más grave expresión: la depresión crónica. Esta forma de depresión resistente, presenta un riesgo de discapacidad funcional mucho mayor y tiene tasas más elevadas de complicaciones e incluso de mortalidad.

El estudio es el resultado del seguimiento de pacientes más extenso de la historia, quienes recibieron estimulación cerebral profunda del giro subcalloso cingulado de forma crónica durante un período de hasta 11 años (desde enero de 2008 hasta junio de 2019). Durante todos esos años se recopilaron datos demográficos, clínicos y del funcionamiento general de cada paciente para compararlos con los datos obtenidos antes de la cirugía.

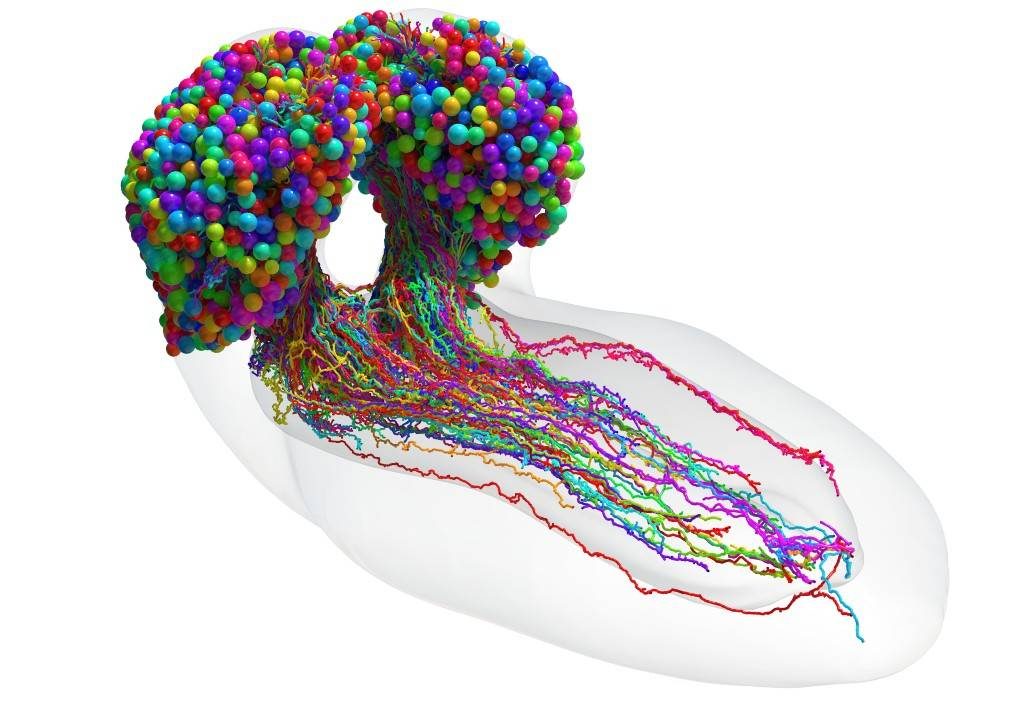

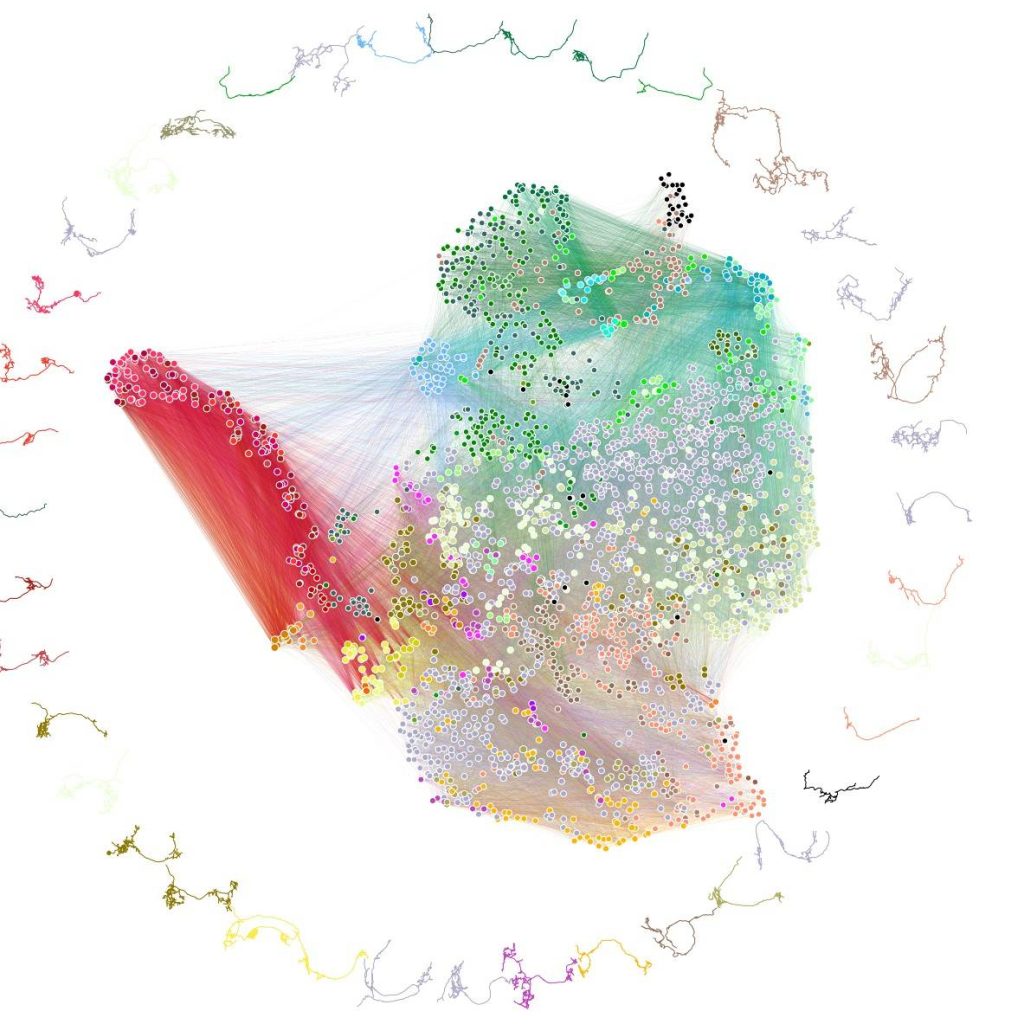

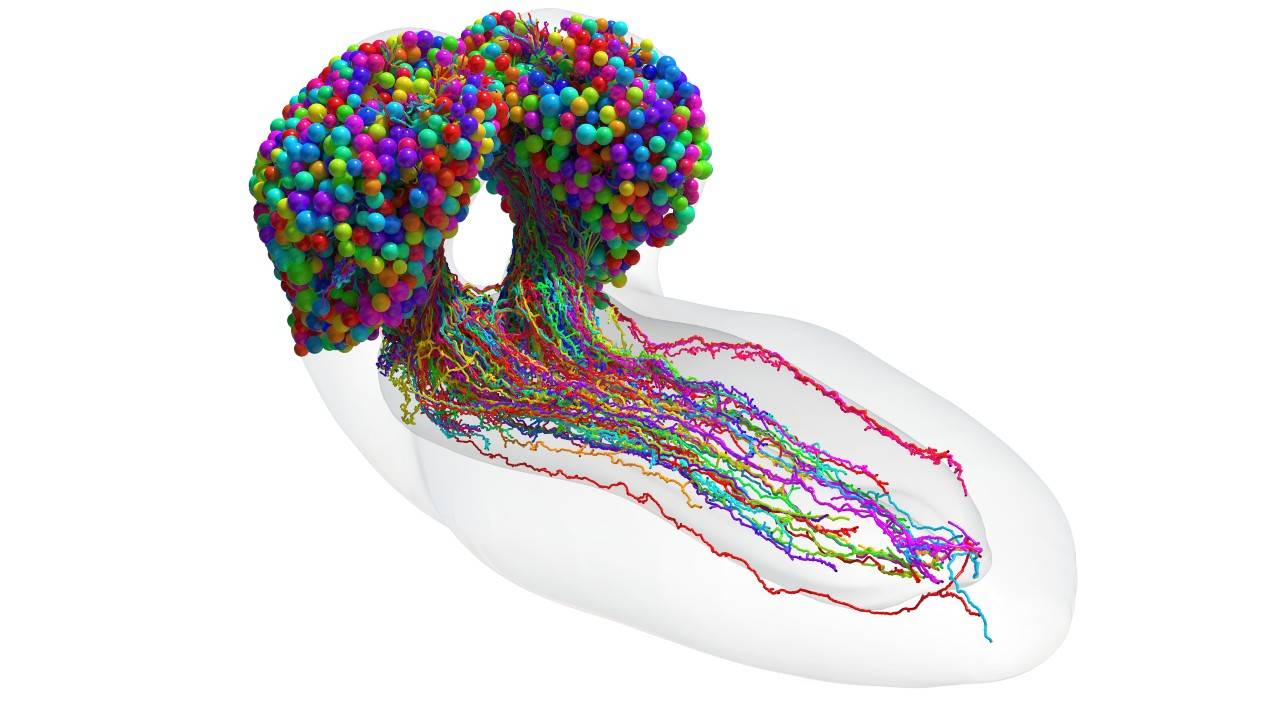

La técnica de estimulación cerebral profunda consiste en la realización de una cirugía para implantar electrodos ultrafinos en el cerebro que se conectan por cables que van por debajo de la piel hasta un neuroestimulador que se coloca normalmente en la región pectoral o abdominal del paciente. Este dispositivo genera impulsos eléctricos, que correctamente modulados pueden restablecer el funcionamiento de circuitos cerebrales que resultan clave en la persistencia de un cuadro depresivo grave. Para la colocación de los electrodos se requiere de un estudio previo de neuroimagen minucioso ya que la intervención quirúrgica requiere de enorme precisión y complejidad. Adicionalmente, luego de la práctica, los pacientes requieren de un plan de intervención farmacológico, psicoterapéutico y rehabilitador integral complementario.

En este marco, pacientes sometidos a este tratamiento experimentaron mejoras clínicas sostenidas con resultados que muestran una importante disminución de los síntomas depresivos a lo largo del tiempo, alcanzando hasta un 75% de pacientes que respondieron al tratamiento y un 50% que pudieron alcanzar finalmente la reducción de los síntomas por debajo del umbral considerado patológico.

La disminución de la frecuencia de las recurrencias depresivas o la atenuación de la intensidad de los síntomas representan un suceso muy importante para los pacientes quienes pueden volver a disfrutar de su tiempo de ocio o de su vida social y familiar, en algunos casos, como era antes del inicio de la enfermedad. Los efectos no son inmediatos, pero suelen ser percibidos a lo largo de los primeros meses, calculado en una media de 139 días después de la intervención quirúrgica.

Fuente: Infobae.

Por Laura Marcos para

Por Laura Marcos para