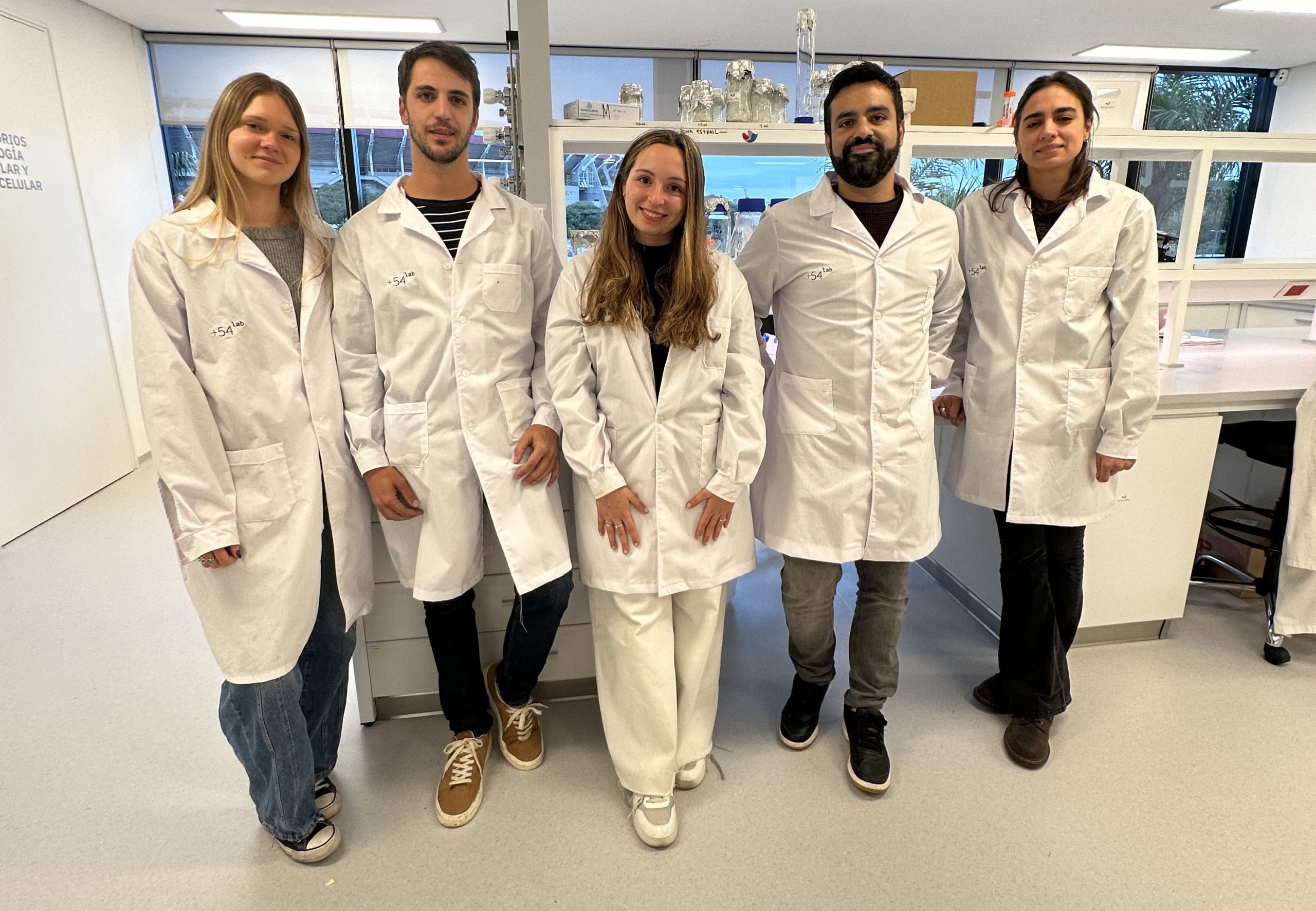

SphereBio captó la atención de una aceleradora de empresas biotecnológicas que proporcionó financiamiento para que tres jóvenes emprendedores pudieran armar un laboratorio y avanzar en la fase de investigación y desarrollo de vacunas personalizadas.

Con la misión de revolucionar el tratamiento del cáncer a través de la biotecnología personalizada y poner a punto la tecnología para generar respuestas inmunitarias específicas nació SphereBio, con sus laboratorios emplazados en el Parque de la Innovación en CABA. La empresa biotecnológica se creó en 2022 tras ser incubada por la aceleradora GRIDX y según sus fundadores se dedican a entrenar a las células del sistema inmunitario para combatir enfermedades. En la actualidad están enfocados en una vacuna terapéutica para combatir el Glioblastoma Multiforme, un tipo de cáncer cerebral muy agresivo. La plataforma se destaca por su enfoque en la personalización, inspirados en la biología de la respuesta inmune contra los virus.

Un glioblastoma es un tipo de tumor cerebral maligno que se origina en las células llamadas astrocitos, que son un tipo de células gliales en el cerebro. Este tipo de cáncer es considerado de grado IV, lo que significa que crece y se propaga rápidamente. Es el tipo más común de tumor cerebral maligno en adultos y puede ser difícil de tratar debido a su naturaleza invasiva y a la dificultad de extirpar completamente las células cancerosas.

¿De qué se trata la plataforma?

Una plataforma de administración biotecnológica es un sistema o tecnología diseñada para entregar moléculas, como medicamentos, genes o terapias específicas, a las células de un organismo de manera eficiente y controlada. Estas plataformas pueden emplear diversas tecnologías y enfoques, como la nanotecnología, la virología sintética, los vectores virales, los liposomas, las nanopartículas y otros métodos avanzados, para asegurar que los agentes terapéuticos lleguen a su destino dentro del cuerpo con alta precisión.

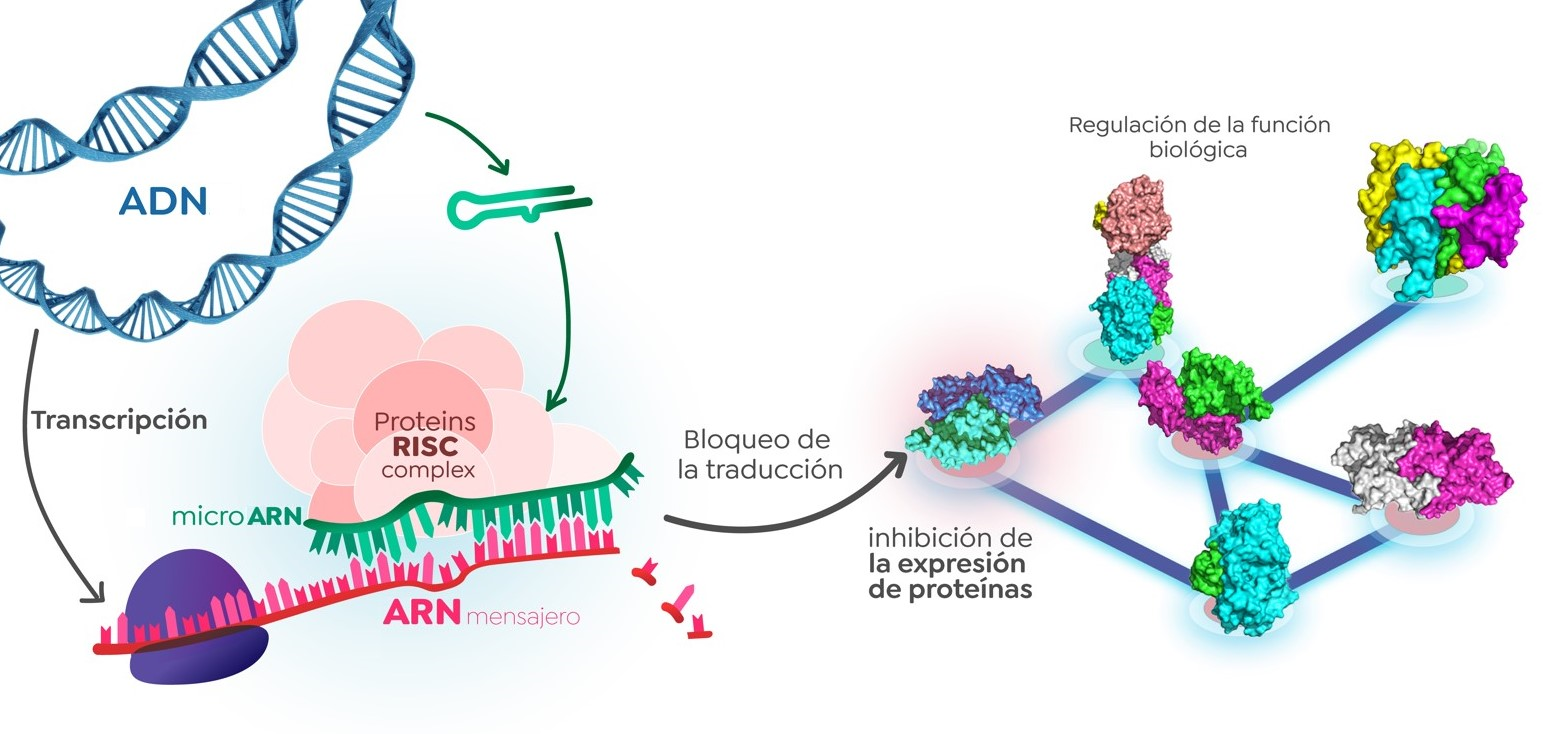

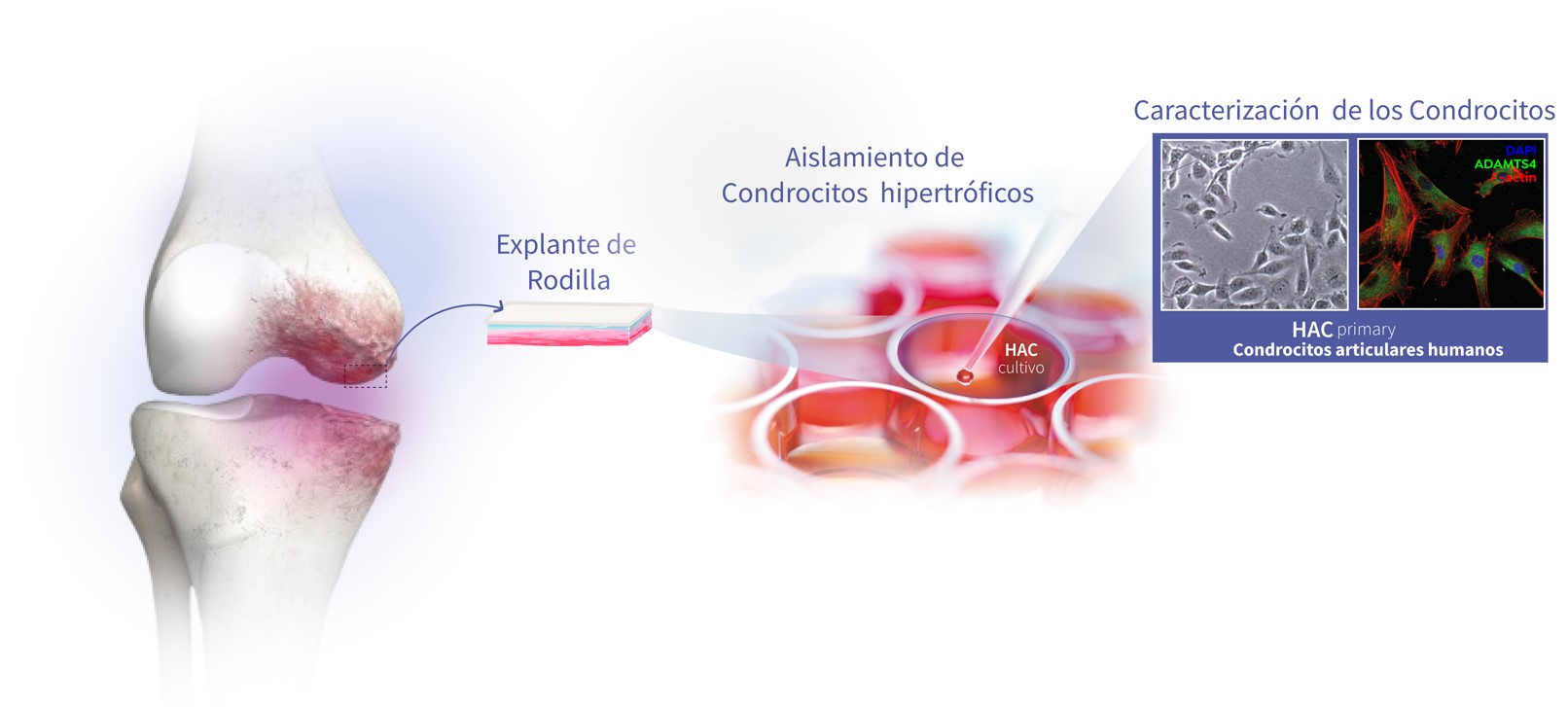

La plataforma de SphereBio entrega eficientemente moléculas a las células del sistema inmune, entrenándolas para generar respuestas específicas que les permitan reconocer y eliminar las células cancerosas sin afectar a las sanas. Estas vacunas personalizadas utilizan ingeniería genética para editar a las células tumorales extraídas del paciente para que generen vesículas cargadas con la información de la identidad única del tumor. Estas partículas tienen una característica particular, ya que inyectadas nuevamente en el paciente, tienen la capacidad de llegar de forma efectiva a las células del sistema inmune, activándolas para que reconozcan de forma selectiva a las células tumorales para atacarlas y eliminarlas.

El nacimiento de SphereBio

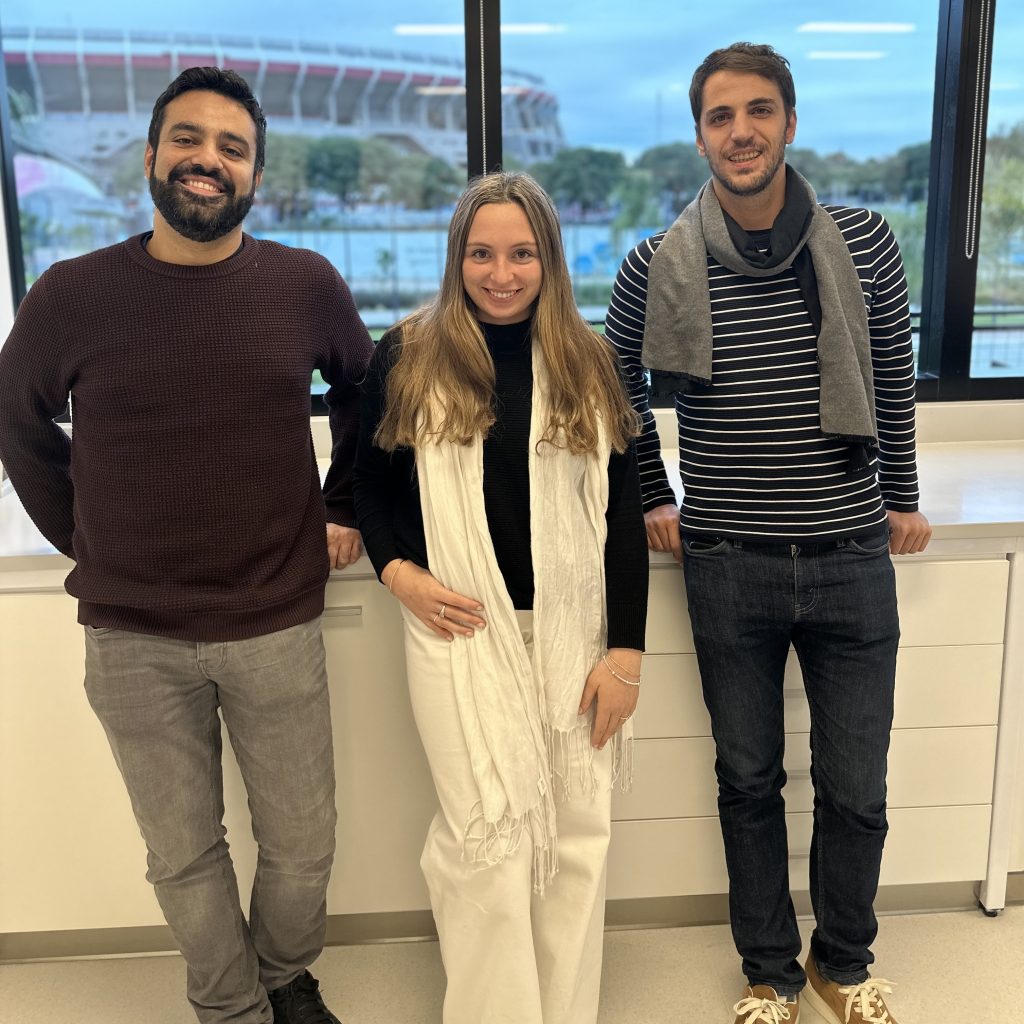

En diálogo con TEC, Martín Guerrero Giménez, uno de los fundadores y director médico de SphereBio, relató cómo se conocieron y surgió la idea de conformar la empresa. Julieta Luz Porta, ingeniera en dirección de empresas, y Guido Molina, doctor en ciencias biológicas, coincidieron en el programa Ignite de GRIDX. La iniciativa reúne talentos científicos con emprendedores de negocios para generar empresas de base tecnológica con potencial disruptivo. Martin Guerrero Giménez, médico y doctor en biología, luego conoció a Julieta en una reunión informal dentro del ecosistema de emprendedores a través de un amigo en común. Después de un par de reuniones, la sinergia y visión común se impuso y Martin se sumó al proyecto como el tercer fundador de SphereBio.

“Obtuvimos nuestros primeros fondos a finales de 2022, mediante inversiones privadas”, relató Martín y agregó: “GRIDX, la mayor aceleradora de biotecnología en América Latina, fue fundamental en esta etapa inicial, brindándonos el capital necesario para ensamblar un equipo sólido, armar nuestro laboratorio, comenzar nuestros estudios preliminares y desarrollar nuestra plataforma tecnológica”.

Martín contó cómo fue el puntapié inicial para desarrollar la plataforma: “Las investigaciones previas de Guido dentro del sistema científico nacional estaban orientadas a potenciar la respuesta inmune celular, es decir, esa que está encargada de detectar células infectadas o transformadas como ocurre con el cáncer. En este sentido, sus conocimientos se aplican a una amplia gama de enfermedades de interés global, incluidas infecciosas veterinarias, humanas y cáncer. En este contexto, el desarrollo de nuestra plataforma comenzó orientado a las enfermedades infecciosas”.

Pero tras la pandemia hicieron un viraje en sus investigaciones: “Post Covid y con desafíos globales por superar, sabíamos que nuestra tecnología tenía un enorme potencial para encarar estas enfermedades. Poco tiempo después me sumé, con un amplio expertise en investigación traslacional y clínica aplicada al cáncer. Al compartir la ciencia detrás de la plataforma notamos el excepcional potencial que tiene la de SphereBio para tratar el cáncer, ya que puede llevar múltiples marcadores tumorales a las células del sistema inmune para enseñarle a las mismas a distinguir entre células tumorales y células sanas. Pronto se hizo evidente que esta tecnología era superadora a muchos de los enfoques que se están desarrollando actualmente para estimular al sistema inmune para combatir el cáncer. El potencial de nuestra plataforma, junto a la urgencia y la necesidad de tratamientos más efectivos y personalizados para el cáncer nos llevaron a enfocar nuestros esfuerzos en esta área crítica”.

Guerrero Giménez describió las principales características de su plataforma biotecnológica para la creación de vacunas terapéuticas: “Se destaca por su enfoque en la personalización, inspirados en la biología de la respuesta inmune contra los virus, encontramos una forma de presentar los marcadores tumorales a las células del sistema inmune sin depender de complejas predicciones informáticas ni procesos de síntesis artificial para la generación de moléculas del tumor que generen una respuesta inmune. El gran diferencial de nuestro enfoque se basa en que podemos obtener una muestra representativa de los marcadores tumorales específicos de cada paciente (Neo-antígenos) y llevarlos directamente al sitio clave dentro de las células inmunes para generar una potente respuesta. Esto permite capturar una representación más precisa de los antígenos objetivo y asegurar una presentación precisa a las células inmunitarias”.

Perfil de los fundadores

Julieta Luz Porta, la directora ejecutiva (CEO, según sus siglas en inglés), es ingeniera en dirección de empresas por la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza. Emprendedora con experiencia en tecnología aplicada a la prevención de desastres naturales, fue premiada por la NASA por el desarrollo de la aplicación Zonda Inc. Entre otros reconocimientos fue disertante en la Universidad de St. Gallen en Suiza y ganó el “Women in Entrepreneurship” que otorga la Fundación Endeavor Argentina..

Guido Molina, es el director científico (CSO), es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ha sido galardonado por la Sociedad Americana de Microbiología por sus avances en virología. Fue docente en la Universidad Nacional de Moreno (UNM) y becario postdoctoral en el Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular (IABIMO), una unidad ejecutora de doble dependencia INTA/CONICET.

Martín Guerrero Giménez, es el director médico (CMO), es médico por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) y doctor en biología molecular, con experiencia en investigación clínica y bioinformática en instituciones de renombre como el CONICET y la Universidad de Harvard. Además, es docente en la UNCUYO, obtuvo una beca Fulbright y lideró el equipo que hizo podio en el desafío internacional “DREAM Tumor deconvolution Challenge”.

La empresa en la actualidad

Al día de hoy en SphereBio trabajan 10 personas. Los tres fundadores en sus roles de director ejecutivo, director científico y director médico, además de dos científicos en el laboratorio, un bioinformático y el resto del equipo que brinda soporte a las tareas científicas, administrativas y de comunicación.

Martín contó cómo están transitando este año: “En la actualidad estamos en la fase de investigación y desarrollo, con pruebas previas en enfermedades infecciosas que muestran resultados prometedores y concentrándonos en poner a punto nuestra tecnología para generar respuestas inmunitarias específicas contra el cáncer. Nuestros planes a futuro incluyen completar los estudios preclínicos, obtener la aprobación para iniciar ensayos clínicos en pacientes con Glioblastoma Multiforme, y expandir nuestra plataforma para tratar otros tipos de cáncer. Además, buscamos establecer más alianzas estratégicas y asegurar nuevas rondas de financiamiento para impulsar nuestro crecimiento”.

En cuanto a fondos y búsqueda de nuevos mercados, el fundador de SphereBio dijo que actualmente se encuentran en una nueva ronda de financiación: “Estamos buscando capital privado para financiar el desarrollo de laboratorio para llegar a nuestro siguiente hito que incluye comenzar los estudios regulatorios en animales y establecer una posición estratégica en Estados Unidos, que es donde se lleva a cabo la evaluación regulatoria de este tipo de tecnología”.

Sobre SphereBio

Sobre SphereBio

Fue seleccionada para participar del programa de aceleración de startups IDEA2 del Massachusetts Institute of Technology (MIT), . Ganadora de la competencia de Endeavor “Mujeres emprendedoras 2024”; finalista en el South Summit Brazil, una prestigiosa competencia para startups innovadoras y finalista en la competencia de startups “Tampa Bay Wave”, en Estados Unidos. En junio de este año participó de la principal convención de biotecnología del mundo, la BIO 2024, en San Diego, Estados Unidos.

Posee un sitio web accesible en www.spherebio.co y tienen presencia en redes sociales: @spherebio.co en Instagram; @spherebio_ en X y en LinkedIn como SphereBio.

Sobre Aluén CAP y la Cooperativa Apícola Pampero

Sobre Aluén CAP y la Cooperativa Apícola Pampero