POR Nicolás Retamar para AGENCIA DE NOTICIAS CIENTÍFICAS UNQ

POR Nicolás Retamar para AGENCIA DE NOTICIAS CIENTÍFICAS UNQ

Se trata de una herramienta de comercio electrónico que acerca a productores y consumidores de alimentos con una idea en común: solidaridad, democracia y salud.

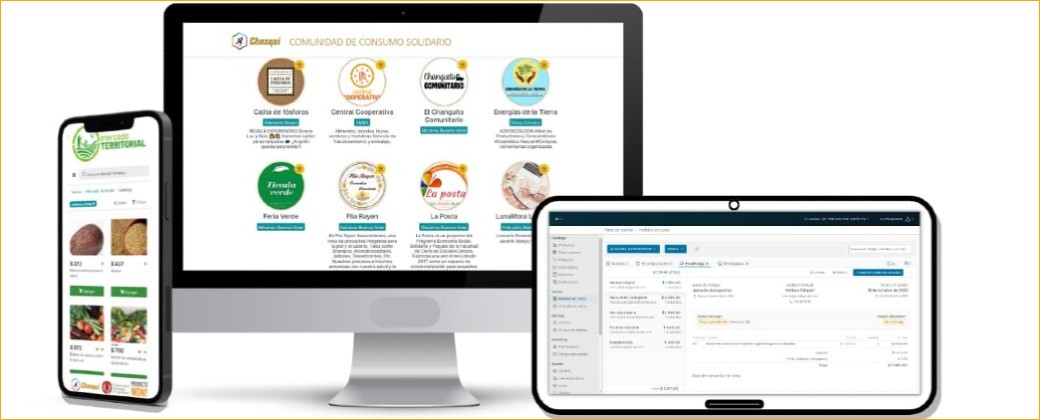

Chasqui (nombre con el que se denominaba a los mensajeros que traían y llevaban órdenes y noticias en el imperio Inca) es una plataforma virtual para la Economía Social, Solidaria y Popular. Hecha con software libre y multiplataforma –habilitada para computadoras, celulares y tablets–, está orientada a potenciar la visibilidad, vinculación y ventas de productores de la agricultura familiar, cooperativas, mutuales y otras formas asociativas y autogestionadas. Al mismo tiempo, mejora las condiciones de acceso a consumo saludable de las familias. Lo que nació hace diez años como un proyecto de extensión e innovación de la Universidad Nacional de Quilmes, hoy es un lugar que aloja múltiples tiendas virtuales y nuclea a muchos actores de la sociedad civil en búsqueda de un comercio más justo y democrático.

“Chasqui es un proyecto colectivo gestionado e impulsado desde la Universidad donde buscamos que haya formas de democratización de los mercados, y en particular de los mercados alimentarios, porque entendemos que democratizar implica generar que más actores puedan participar de esos mercados y que haya más y mejor información para tomar decisiones a la hora de consumir”, cuenta Santiago Errecalde, coordinador de la incubadora de Transformación digital, lugar donde está anclado el proyecto, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.

Universidad y territorio

La pregunta surgió en 2013 cuando se determinó que una de las líneas estratégicas de incubación social de la secretaría de Extensión de la UNQ fuera el desarrollo de tecnologías digitales para la valorización económica del territorio: ¿Cómo incorporar tecnología a los procesos de comercialización que hacían las organizaciones en la comunidad?

Luego de una ardua investigación se relevaron las formas en las que comercializaban las organizaciones de la Economía Popular y la Economía Social y Solidaria (ferias, compras colectivas, cooperativas de consumo) y se trabajó con las organizaciones de productores que tenían estrategias específicas de compraventa. Junto a la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, de Innovación, Tecnología y Conocimiento (FACTTIC), docentes y estudiantes de los departamentos de Ciencia y Tecnología y Economía y Administración de la Universidad se hicieron las primeras pruebas de la página web.

Así, empezó a desarrollarse la plataforma con los criterios que tenían las diferentes organizaciones pero adaptados a la virtualidad: que se puedan realizar compras colectivas, que haya puntos de retiro, que se refleje el valor de los productores y las características de los productos, y que al mismo tiempo fortalezca la administración, el proceso de compraventa, la comunicación y la visibilización del sector.

Tras años de prueba, la pandemia aceleró los procesos y en 2020 Chasqui comenzó a funcionar como lo que es hoy. Hasta enero de 2023, la plataforma tuvo más de cuatro millones de pesos en ventas totales y entregó alrededor de 300 pedidos. En la actualidad, los desafíos del proyecto pasan por ampliar la oferta en la web y articular con políticas públicas que permitan continuar con los trabajos de investigación, de extensión, de incubación.

“Necesitamos seguir construyendo conocimiento que sea socialmente útil, que mejore la calidad de vida de las personas y que nos ayude a tener prácticas económicas más sostenibles en el tiempo”, destaca Errecalde.

Fuente: Agencia de Noticias Científicas UNQ

Por Federico Kukso para

Por Federico Kukso para