Por SINC.

Por SINC.

Un trabajo científico en el que participan investigadores del CSIC aporta nuevas claves sobre el papel de la huntingtina en la formación de agregados proteicos tóxicos en el cerebro de las personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa rara.

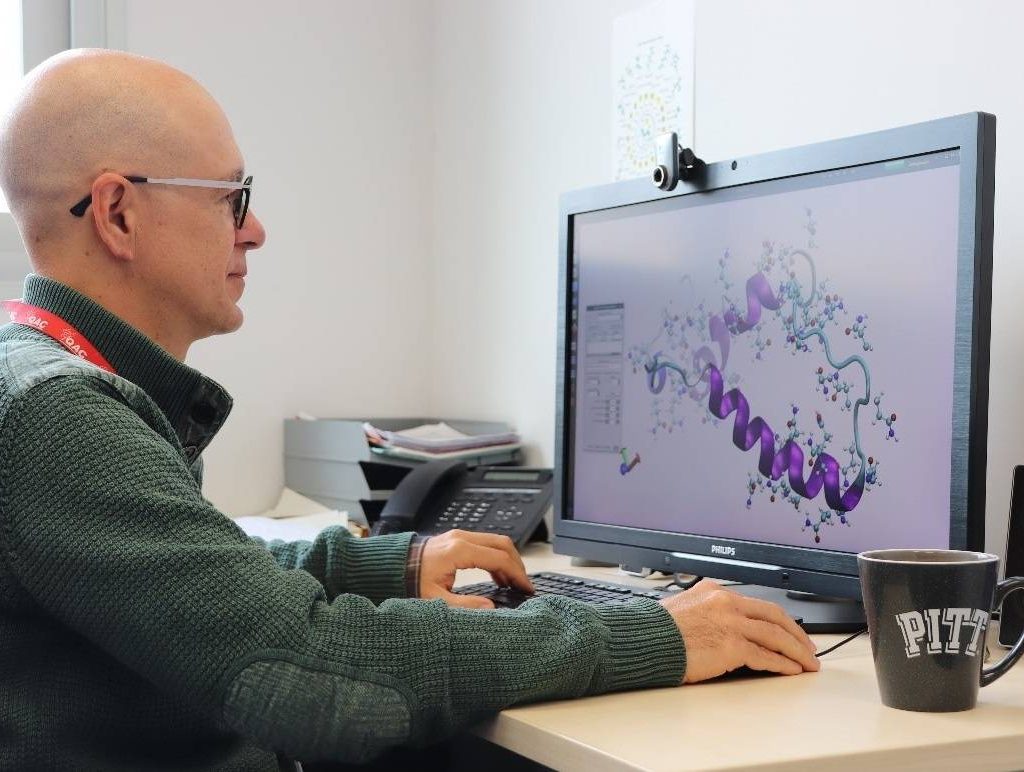

Un equipo con participación de investigadores del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha revelado la estructura de la proteína responsable de la enfermedad de Huntington, una patología neurodegenerativa grave que se caracteriza por el trastorno progresivo del movimiento y la función cognitiva.

Los resultados del trabajo, publicado en la revista Nature Structural and Molecular Biology, allanan el camino hacia una mejor comprensión de la enfermedad, ya que aporta nuevas claves sobre el mecanismo que desencadena la formación de agregados proteicos en el cerebro de estos pacientes.

La enfermedad de Huntington se desencadena por una mutación genética que afecta a la proteína huntingtina. Este defecto se debe a la expansión de los nucleótidos citosina, adenina y guanina, encargados de codificar en el ADN la síntesis de la glutamina, uno de los 20 aminoácidos que intervienen en la composición de las proteínas. Como resultado, se incrementa el número de glutaminas en la proteína, algo que está directamente relacionado con la formación de agregados proteicos en el cerebro.

A pesar de que se desconoce la función de la proteína huntingtina, hasta ahora se sabe que está implicada en el desarrollo neurológico y que es necesario un número mínimo de moléculas del aminoácido glutamina para este desarrollo. Pero hay un umbral de repeticiones de glutaminas en la proteína huntingtina a partir del cual una persona desarrolla la enfermedad. La población sana tiene entre 17 y 23 glutaminas consecutivas, pero por encima de 36 se desarrollan los síntomas de la enfermedad.

La enfermedad, considerada rara, afecta aproximadamente a uno de cada 10.000 habitantes en la mayoría de los países europeos, aunque también existe en el resto del mundo en diferentes proporciones. En España se estima que más de 4.000 personas la padecen, según la Asociación Española Corea de Huntington.

“Aunque todavía no están establecidas las bases de la enfermedad, se cree que esas repeticiones adicionales de glutaminas hacen que las proteínas interaccionen entre sí y se facilite la formación de precipitados y acúmulos proteicos, lo que resulta en la degeneración neuronal y en síntomas como la pérdida de coordinación y la demencia”, detalla Ramon Crehuet, investigador del CSIC en el IQAC y uno de los firmantes del trabajo liderado por Pau Bernadó, del Centre de Biologie Structurale de Montpellier (Francia).

El científico español indica que “se sabe que la proteína con un determinado número de glutaminas hace más propensa la aparición de la enfermedad, pero seguimos sin entender del todo por qué la estructura de la proteína cambia y se vuelve más tóxica”.

Ahora, los resultados de esta investigación revelan que no hay ningún cambio cualitativo entre la estructura de la huntingtina con un número patológico de repeticiones de glutamina, y la huntingina de personas sanas. Solo hay cambios graduales que se incrementan a medida que aumenta el número de glutaminas.

“Nuestros resultados aportan una nueva perspectiva del umbral patológico de la enfermedad que va más allá de la longitud de la cadena de repeticiones de glutaminas. Conocer la estructura de la proteína y el mecanismo de su agregación puede ser el primer paso para diseñar fármacos que ayuden a paliar los síntomas y mejorar la vida de los pacientes”, resalta el investigador del CSIC.

La exploración de la estructura de las proteínas puede abrir nuevas posibilidades para una mejor comprensión de las enfermedades por expansión de tres nucleótidos, entre las que, además de la enfermedad de Huntington, se encuentran la enfermedad de Kennedy, la distrofia miotónica o el Síndrome del X frágil.

Referencia: Bernadó, P. et al. «The structure of pathogenic huntingtin exon1 defines the bases of its aggregation propensity». Nature Structural & Molecular Biology (2023)

POR María Ximena Perez para

POR María Ximena Perez para

La salud mental es el tema central de su nuevo disco. Su nombre es Serotonina, la sustancia química que el cuerpo produce de forma natural a nivel neurotransmisor, que cuando está baja produce ansiedad, temblores, y cuando está alta se siente bienestar. En la

La salud mental es el tema central de su nuevo disco. Su nombre es Serotonina, la sustancia química que el cuerpo produce de forma natural a nivel neurotransmisor, que cuando está baja produce ansiedad, temblores, y cuando está alta se siente bienestar. En la