Por Laura Marcos para SINC.

Por Laura Marcos para SINC.

Dos equipos científicos de EE UU y Reino Unido han logrado mapear el cerebro completo de la larva de la mosca de la fruta, un arduo trabajo de 12 años que publica hoy la revista Science. Sin embargo, configurar el conectoma entero de mamíferos, especialmente de humanos, es hoy un reto inalcanzable para la ciencia.

Al célebre nobel español Santiago Ramón y Cajal se le atribuye la siguiente cita: “Mientras el cerebro sea un misterio, el universo continuará siendo un misterio”. La comprensión de la conciencia humana es uno de los mayores retos científicos de la historia, comparable a cuestiones tan enigmáticas sobre el cosmos como qué es en realidad la materia oscura o cómo conjugar la gravedad y la cuántica.

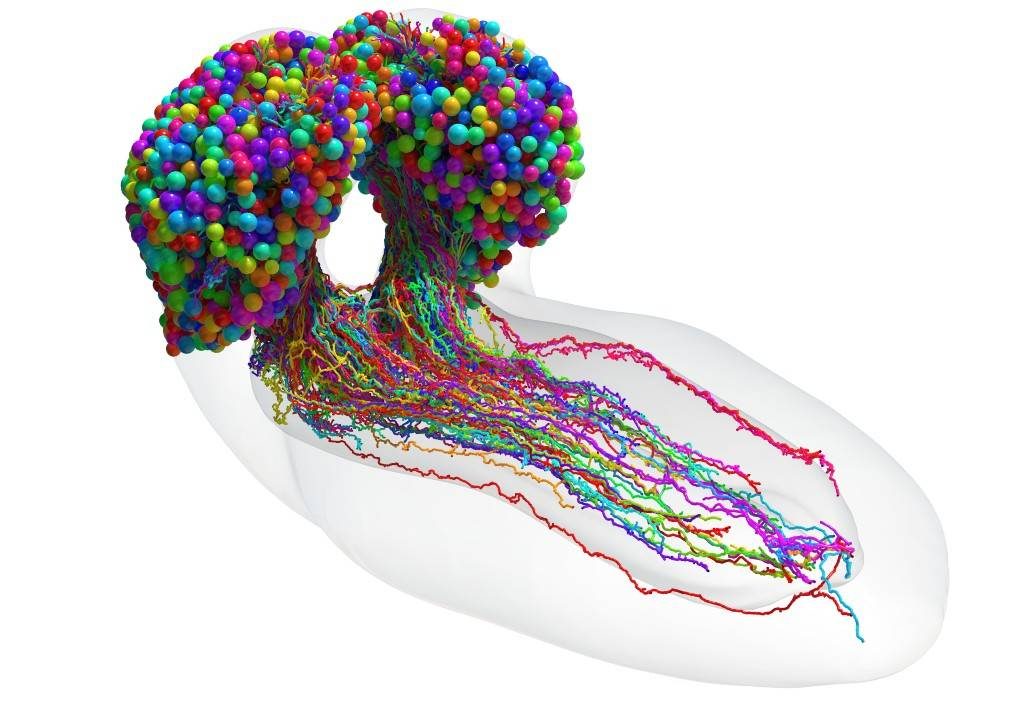

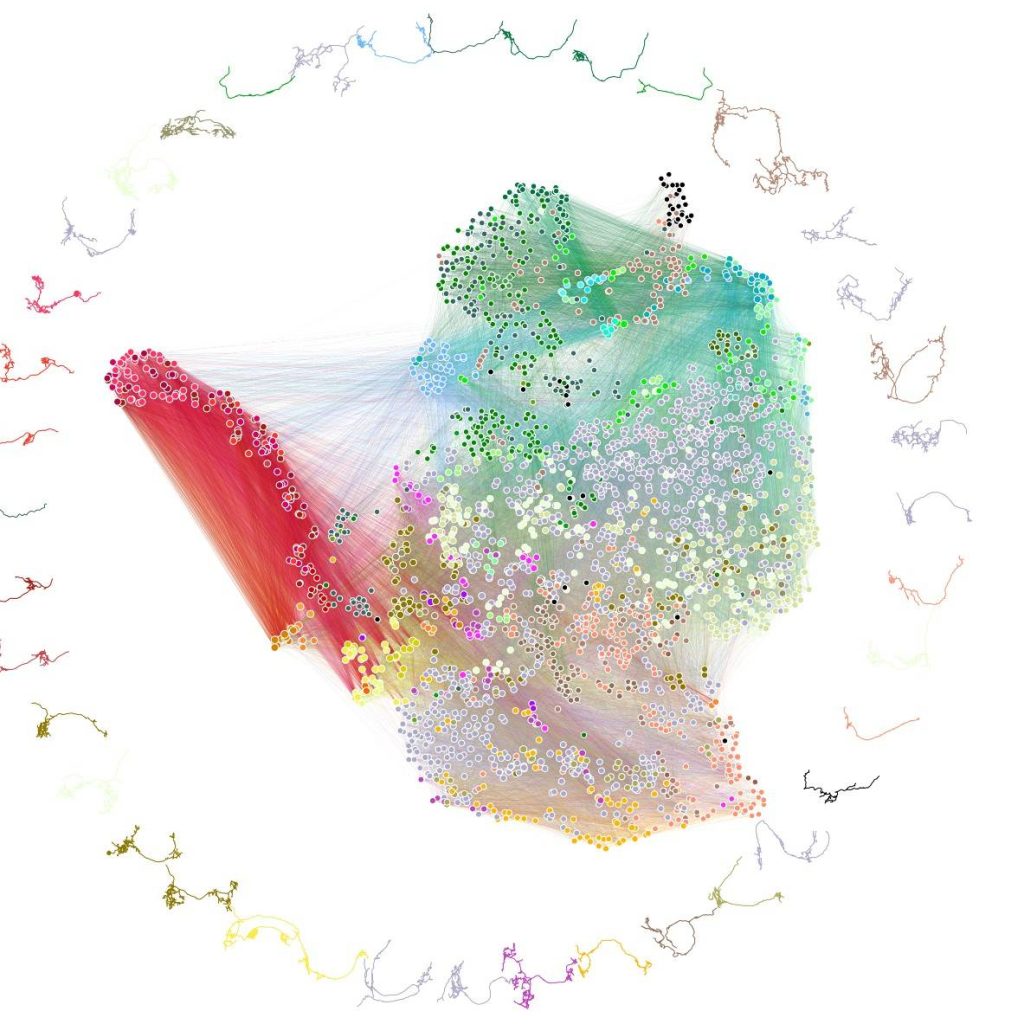

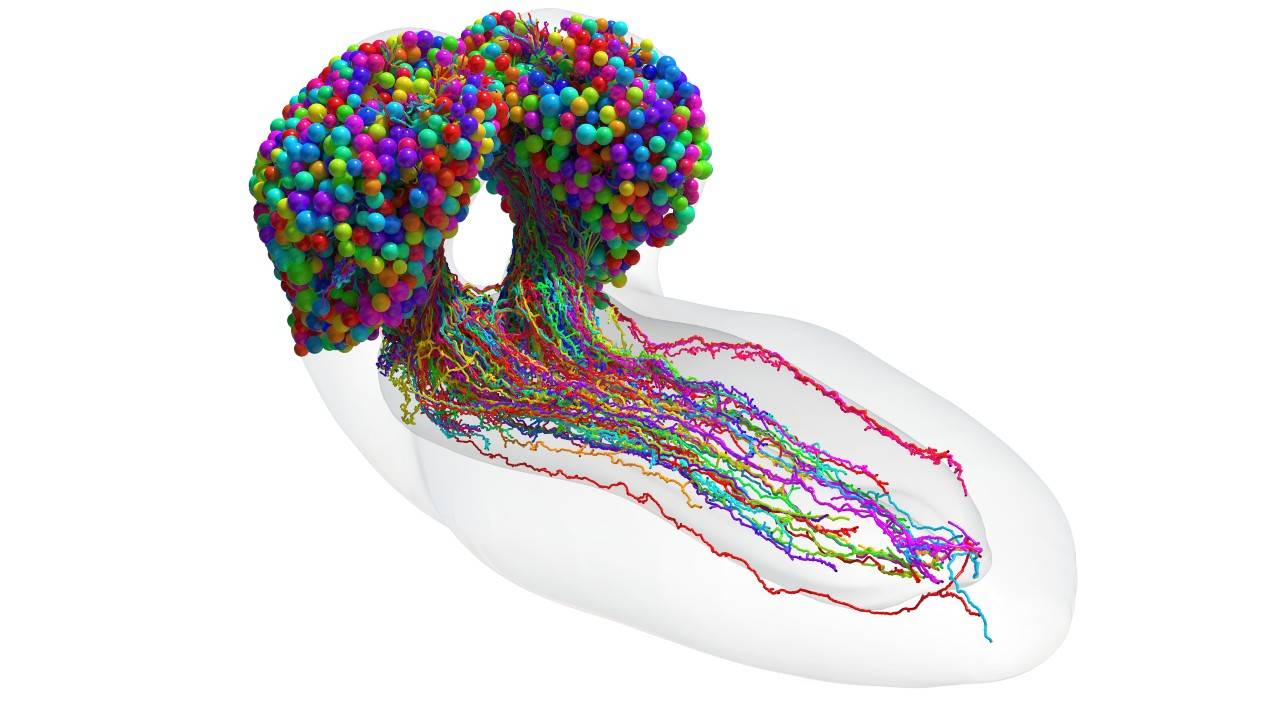

Ahora, dos grupos de investigadores han dado un paso más para entender la complejidad del cerebro humano, usando un modelo típico en estudios sobre genética: el cerebro de larvas de la mosca Drosophila melanogaster, o simplemente mosca de la fruta. El artículo científico reproduce hasta hoy el mapa más avanzado de las conexiones de un cerebro del que disponemos, incluyendo 3.016 neuronas y cada una de las 548.000 conexiones entre ellas.

Los autores, que pertenecen a las Universidades de Johns Hopkins (EE UU) y Cambridge (Reino Unido), pretenden no solo sentar las bases de futuras investigaciones sobre el cerebro humano, sino también inspirar nuevas arquitecturas de aprendizaje automático (machine learning), el procedimiento informático en el que se basa la inteligencia artificial (IA).

Pero, principalmente, el estudio tratar de encajar una pieza más en la comprensión de nuestra conciencia, como explica Joshua T. Volgelstein, uno de los investigador principales, de la Universidad Johns Hopkins: “Si queremos entender quiénes somos y cómo pensamos, primero tendremos que comprender el mecanismo del pensamiento. Y la clave para ello es saber cómo se conectan las neuronas entre sí”, explica.

Los neurocientíficos de Cambridge crearon las imágenes de alta resolución del cerebro y las estudiaron manualmente para encontrar neuronas individuales, rastreando rigurosamente cada una y vinculando sus conexiones sinápticas. El equipo entregó los datos a los investigadores de Johns Hopkins, quienes pasaron varios años usando el código original que crearon para analizar la conectividad del cerebro.

Luego, el grupo de Johns Hopkins desarrolló técnicas para encontrar grupos de neuronas basadas en patrones de conectividad compartidos y luego analizó cómo la información podría propagarse a través del cerebro.

Finalmente, el equipo al completo fue registrando cada neurona y cada conexión, clasificando cada neurona según el papel que desempeña en el cerebro. Descubrieron así que los circuitos más activos del cerebro de estas larvas eran los que iban y venían de las neuronas del centro de aprendizaje.

Medio siglo tratando de crear un mapa de conexiones del cerebro o conectoma ha terminado en este revolucionario resultado, que hoy publica la revista Science.

Un estudio iniciado en la década de 1970 trató de mapear el cerebro de un gusano nematodo. El resultado fue un mapa y su primer esbozo fue publicado en 1986 por el premio Nobel de Medicina Sydney Brenner, fallecido en 2019.

Desde entonces, se han mapeado conectomas parciales en muchos sistemas, incluidas moscas, ratones e incluso humanos, pero estas reconstrucciones generalmente solo representan una pequeña fracción del cerebro total. De hecho, solo se han generado conectomas integrales para varias especies pequeñas con unos pocos cientos a unos pocos miles de neuronas en sus cuerpos, como los nematodos o los anélidos marinos.

Pero, ¿por qué utilizar la Drosophila melanogaster o mosca de la fruta y no otro animal más parecido al ser humano? Esta especie es común desde hace décadas en los laboratorios de genética. Las razones son diversas y se deben, en parte, a la funcionalidad que proporciona trabajar con este insecto, pero también a que presenta características análogas a las de los mamíferos.

En cuanto a sus cerebros, son del tamaño de la cabeza de un alfiler. No obstante, las moscas de la fruta reproducen muchos comportamientos ricos en aprendizaje y toma de decisiones, lo que lo convierte en un organismo modelo útil en neurociencia, además de en genética.

Otra ventaja es que la obtención de imágenes del cerebro de la mosca Drosophila y reproducir sus conexiones se ha podido realizar, en ‘solo’ 12 años. Esto, según los propios investigadores, es “un marco de tiempo razonable”.

Cartografiar cerebros completos es difícil y requiere mucho tiempo, incluso con la mejor y más moderna tecnología. Obtener una imagen completa a nivel celular de un cerebro requiere “cortar el cerebro en cientos o miles de muestras de tejido individuales, todas las cuales tienen que ser capturadas con microscopios electrónicos antes del minucioso proceso de reconstruir todas esas piezas, neurona por neurona, en una imagen completa”, detalla el estudio.

Para lograr mapear el cerebro de la larva de la fruta, se necesitó alrededor de un día por neurona. Dado que el cerebro de un ratón es aproximadamente un millón de veces más grande, la posibilidad de mapear algo parecido a un cerebro humano es prácticamente inalcanzable.

“No es probable que logremos mapear la totalidad del cerebro humano en el futuro cercano; tal vez nunca lo consigamos”, reconocen los autores.

Referencia: Michael Winding et al. “The connectome of an insect brain”. Science (marzo, 2023)

Por María Ximena Pérez para

Por María Ximena Pérez para