Por Romina Zanellato

La frase de Khea, de su nuevo disco, habla sobre su depresión. Lo mismo hicieron Alejandro Sanz y Marilina Bertoldi. Un tema que deja de ser tabú.

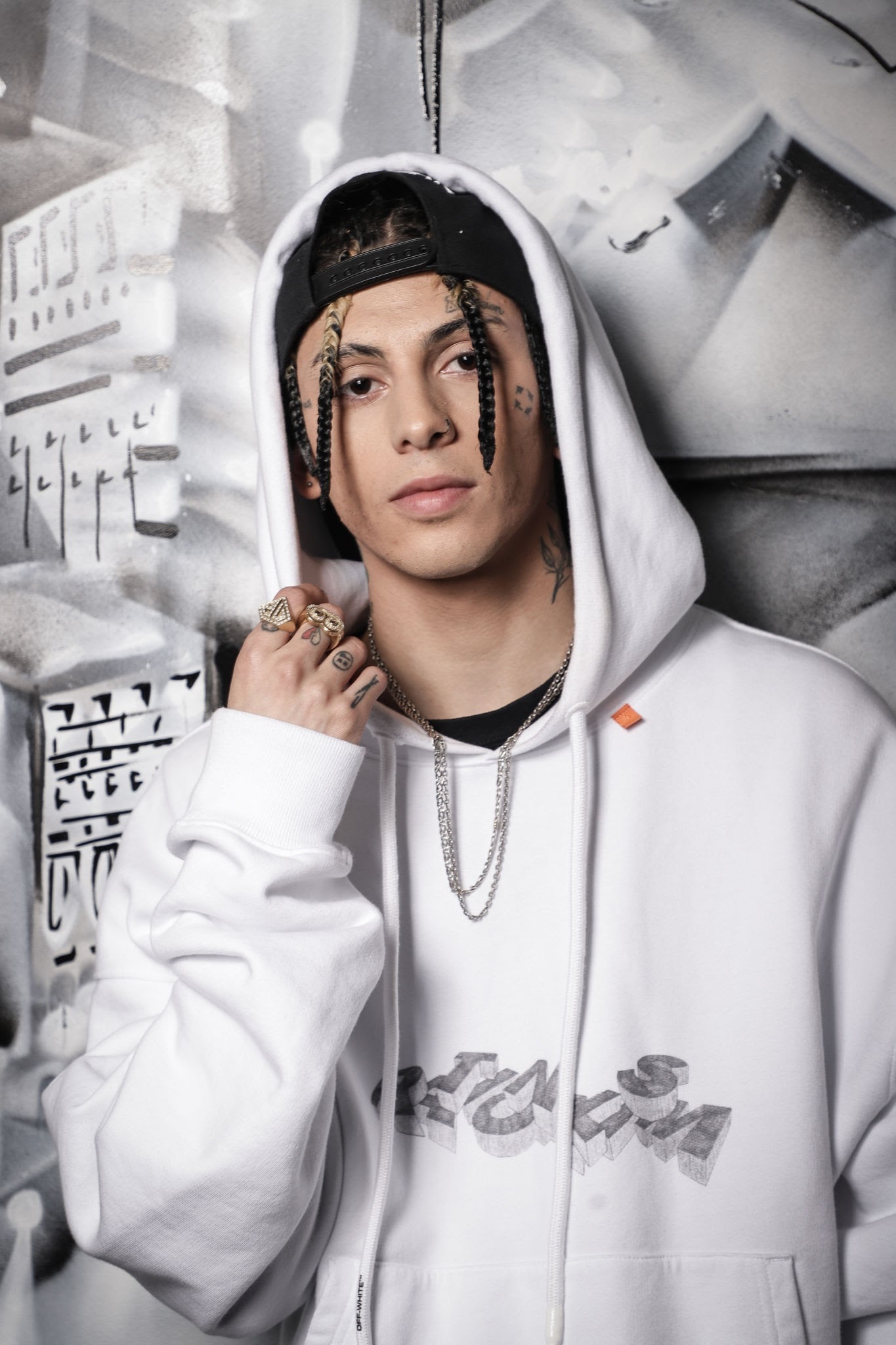

Era 2017. La curva ascendente de El quinto escalón estaba dejando atrás al freestyle y aparecían las canciones. Eran tiempos -no hace tanto, pero parece mucho en la urgente juventud- donde el Snapchat era canchero. Khea no tenía ni 18 años. La primera canción que grabó, su estreno en un estudio, fue con su amigo Duki y la jefa Cazzu, hicieron el gran hit del trap argentino. «Loca«, la primera canción del género que perforó su propio techo, sonó en todas las radios, los teléfonos, los parlantes, los autos durante una temporada. Khea, la voz e imagen de esa canción, estaba en la gloria. «Loca» tiene en YouTube más de 700 millones de reproducciones. Tan pegadiza que Bad Bunny hizo un remix. Y a partir de ahí, otro hit, y después otro más. Las cifras lo confirman: 10 millones de oyentes mensuales. A partir de ahí las fiestas, las pastillas, el ritmo vertiginoso e indomable del éxito. «Un día me levanté, me miré al espejo y me dije no sé si esto es lo que quiero», dice en el trailer de su último disco. La depresión tocó a su puerta y lo que vino con ella fue el aislamiento y los ataques de pánico. Casi dos años paró su carrera.

La salud mental es el tema central de su nuevo disco. Su nombre es Serotonina, la sustancia química que el cuerpo produce de forma natural a nivel neurotransmisor, que cuando está baja produce ansiedad, temblores, y cuando está alta se siente bienestar. En la Caja Negra de Julio Leiva, Khea contó sobre su historia familiar, la internación psiquiátrica de su mamá cuando él era chico, su tendencia a la depresión: “Mi diagnóstico fue depresión con rasgos de paranoia. Tomaba un montón de pastillas, pensaba que me iban a internar, ni yo entendía lo que me pasaba, estaba cansado de todo lo que tenés que hacer para vivir”. Con 23 años, empezó terapia, un camino espiritual para reencontrarse y hablar de lo que le pasaba. Allí encontró un proceso de sanación. Eso le trajo la recuperación personal y la de los lazos laborales, hasta empezar a hacer música de nuevo. «En Serotonina quise un disco más conceptual transformando lo que viví en arte», le dijo a Leiva. Lo de Khea no es aislado. Cada vez más músicos y artistas hablan sobre su salud mental.

La salud mental es el tema central de su nuevo disco. Su nombre es Serotonina, la sustancia química que el cuerpo produce de forma natural a nivel neurotransmisor, que cuando está baja produce ansiedad, temblores, y cuando está alta se siente bienestar. En la Caja Negra de Julio Leiva, Khea contó sobre su historia familiar, la internación psiquiátrica de su mamá cuando él era chico, su tendencia a la depresión: “Mi diagnóstico fue depresión con rasgos de paranoia. Tomaba un montón de pastillas, pensaba que me iban a internar, ni yo entendía lo que me pasaba, estaba cansado de todo lo que tenés que hacer para vivir”. Con 23 años, empezó terapia, un camino espiritual para reencontrarse y hablar de lo que le pasaba. Allí encontró un proceso de sanación. Eso le trajo la recuperación personal y la de los lazos laborales, hasta empezar a hacer música de nuevo. «En Serotonina quise un disco más conceptual transformando lo que viví en arte», le dijo a Leiva. Lo de Khea no es aislado. Cada vez más músicos y artistas hablan sobre su salud mental.

En la misma semana que salió el disco del trapero, Alejandro Sanz habló sobre su propia experiencia en su cuenta personal de Twitter. De gira por Latinoamérica, el 26 de mayo dijo: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar”. Dos días después, el cantautor que en su carrera vendió más de 25 millones de discos en todo el mundo, ganó 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses, contó más sobre su situación: “He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea”.

Si Khea puede funcionar acá como un representante de la juventud, con 23 años, y Sánz como uno mayor, de 54, al que le pasa más o menos lo mismo, Marilina Bertoldi es la que está en el medio, con 34 años. Para la salud mental no hay premios, ni shows, ni seguidores, ni géneros, ni cantidades de seguidores que importen, ni clases sociales. «En la pandemia llegué a un límite. Entré en una, en un pozo muy fuerte, como hacía muchos años que no tenía. Volví a asustarme, a sentir que me volvía loca. Después sentí que estaba loca», me dijo cuando la entrevisté para la revista Rolling Stone en mayo de 2022. El encierro en sí misma, sumado al de la pandemia, fue un ahogo que la aisló, pero tomó la decisión de salir adelante, de ver el amor que tenía alrededor con sus amigos, su familia y su público. «Y empecé a informarme sobre salud mental. Empecé a hacer terapia otra vez y a comunicarme muy de a poco». En Mojigata hay una canción que retrata ese período de depresión, “Vivo pensando en ayer”, en la que se pregunta: «¿Me alcanzarán, me alcanzarán / Esas pastillas que me hacen sentir más normal?”

La depresión ocupa la principal posición entre los trastornos mentales y es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres, según la Organización Mundial de la Salud. Entre el 10 y 15% de las mujeres en países industrializados y entre el 20 y 40% de las mujeres en países en desarrollo lo sufren.

En Argentina, 1 de cada 3 personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 años. Las problemáticas más frecuentes son los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y los problemas por consumo de sustancias, indica la web del Ministerio de Salud de la Nación. Pero los padecimientos no son irreversibles, pueden tratarse. Hablar y romper los estereotipos, como bien estuvieron haciendo los artistas, representa un primer paso para derribar falsas creencias y superar la estigmatización hacia las personas con trastornos de salud mental.

Fuente: Cenital

POR

POR

Por Cristina Sáez para

Por Cristina Sáez para