El Departamento de Aplicaciones Agropecuarias de la Comisión Nacional de Energía Atómica se encuentra trabajando en el desarrollo de la Técnica del Insecto Estéril (TIE) para hacerle frente al Aedes aegypti. El sistema ya fue usado con éxito contra la plaga de la mosca de la fruta en la región de Cuyo.

El calor y la alta circulación del virus del dengue en países limítrofes vuelven a poner el foco en la necesidad de controlar al Aedes aegypti, el vector que transmite la enfermedad. Una tarea para la que también sirve la tecnología nuclear: el Laboratorio de Control de Mosquitos del Departamento de Aplicaciones Agropecuarias de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) investiga la manera de limitar su población mediante la Técnica del Insecto Estéril (TIE). Se trata de un método ya probado y exitoso para el control de plagas, como la mosca de la fruta en la región de Cuyo.

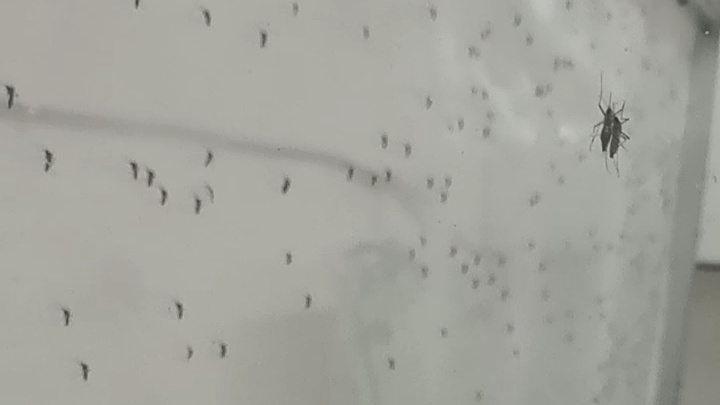

La TIE consiste en la liberación de mosquitos machos estériles en un territorio para que compitan con los machos fértiles y de esa manera disminuir la población de mosquitos.

El Laboratorio de Control de Mosquitos se encuentra en el Centro Atómico Ezeiza. “El Departamento de Aplicaciones Agropecuarias ya había trabajado en la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril para el control de la mosca de los frutos que provocaba daños en la región de Cuyo. A partir de esa experiencia, el Organismo Internacional de Energía Atómica convocó a la Argentina, y particularmente a nuestro departamento, a implementar esa técnica con el Aedes aegypti”, explica la bióloga Mariana Malter Terrada, la jefa del departamento.

“El objetivo es reducir las poblaciones de Aedes aegypti y de esa manera reducir también la probabilidad de que las personas se infecten de dengue, zika o chikungunya» –detalla la también bióloga Marianela García Alba, investigadora del laboratorio-. «Usamos una técnica que tiene muchas cosas a favor, porque es el mismo mosquito el que se controla a sí mismo. Así reducimos también la utilización de insecticidas, que son dañinos para el medio ambiente y para las poblaciones donde se aplican. Y sobre todo, se disminuiría la probabilidad de contraer estas tres enfermedades virales para las que no existe vacuna”.

Los virus del dengue, zika y chikungunya se propagan cuando un mosquito Aedes aegypti sano pica a una persona enferma y se infecta. Así se convierte en transmisor de la enfermedad, infectando a su vez a personas sanas. Las personas que se recontagian pueden desarrollar un cuadro de dengue grave. Durante el año pasado, murieron de esa enfermedad 2.366 personas en toda América, 929 de ellas en el Cono Sur.

La importancia de prevenir: todos los métodos son necesarios

El mosquito Aedes aegypti se reproduce en aguas estancadas, principalmente en los domicilios. Por eso la principal herramienta para evitar su proliferación es descacharrar: hay que mantener limpios o eliminar objetos donde se acumule agua, como botellas vacías, bandejas de macetas, floreros o neumáticos viejos.

La tecnología nuclear puede colaborar con esta lucha. Hace seis años que las investigadoras de la CNEA avanzan con la adaptación de la Técnica del Insecto Estéril.

“Consiste en criar mosquitos de un sitio determinado para producir insectos machos que serán esterilizados. Esos ejemplares van a ser liberados en un sitio, que puede ser un barrio o un lugar donde haya alta concentración de mosquitos. Cuando este macho estéril consiga una hembra en este campo y se produzca la cópula, los huevos producidos no van a tener descendencia. Así, mediante liberaciones continuas de mosquitos estériles uno puede reducir la población y también la posibilidad de transmisión de los virus”, cuenta la bióloga García Alba.

Los mosquitos machos son esterilizados con radiación gamma cuando se encuentran en estado de pupa madura, en la Planta de Irradiación Semi Industrial (PISI) del Centro Atómico Ezeiza. “La irradiación tiene que realizarse en un momento concreto. Para ello, es necesario ‘sincronizar’ la cría para que todos los individuos estén en el estadio necesario al momento de la irradiación. Esto depende mucho del tipo de comida y de la temperatura, aspectos que podemos regular en el laboratorio”, comenta García Alba.

Como parte de este proyecto ya hubo una primera liberación de mosquitos en el predio de Ezeiza. Los ejemplares fueron marcados con polvo fluorescente para poder identificarlos. Después fueron recapturados con trampas, que tienen como cebo una sustancia que imita el olor de la sudoración humana. Durante este experimento, después de su liberación los mosquitos vivieron una media de cuatro días y tuvieron una distancia de vuelo de alrededor de 100 metros. Esta información será utilizada para una liberación piloto en un barrio.

Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Para más información sobre esta línea de investigación ingresá en: https://www.argentina.gob.ar/cnea/destacados/energia-nuclear-contra-el-dengue.

«

«

Como un estímulo adicional, te animamos a explorar tu «

Como un estímulo adicional, te animamos a explorar tu « «Musicophilia

«Musicophilia